戒了毒品,興了鄉村——廣東“制毒村”博社村回訪見聞

作者:新華每日電訊記者周科、孫飛

位于粵東的汕尾陸豐市曾是社會治理的困難戶、落后生,陸豐甲西鎮博社村更是曾有“中國第一制毒村”之稱。2021年,博社村涉毒逃犯正式“清零”。記者近期在這個村走訪看到,當地更好發揮基層黨組織在農村基層社會治理中的作用,并通過特色產業的助力推動鄉村全面振興。

干凈平坦的水泥硬底村道代替了往日曲折泥濘的泥巴路,村里海邊灘涂上曾經加工制造冰毒的窩棚被改造成了連片的魚塘,曾堆放制毒原料麻黃草的荒地建起了超500畝的種植大棚……

博社村是電視劇《破冰行動》“塔寨村”的原型,面積近10平方公里,總人口1.5萬人,曾因毒品問題備受社會關注。

廣東警方在博社村開展剿毒行動(2013年12月29日攝)。新華社記者 梁旭 攝

“有池不能養、有水不能喝、有田不能種,污水橫流,垃圾遍地。”博社村黨支部書記蔡龍秋回憶說,過去部分村民制毒帶來了破壞性影響,污染了水源村貌。

經過2013年的掃毒“雷霆行動”以及常態化的毒品“零容忍”打擊,2021年博社村最后一名涉毒逃犯蔡某填投案自首,博社村83名涉毒逃犯已“清零”。

“但如果產業不振興,就可能為制毒販毒‘反撲’帶來空間。”汕尾市委常委、陸豐市委書記陳德忠說,陸豐海洋資源稟賦優越,具有海洋文化帶來的開拓精神,但一些貪婪的眼睛也盯上了大海,欲望的閘門一旦打開,勇敢開拓就異化成鋌而走險。

農業是鄉村的核心產業。記者近期在博社村看到,曾經撂荒的4000余畝土地如今已經復耕,其中2700多畝耕地參與了土地流轉。

種植大戶蔡木練說,當地種植的麒麟西瓜已經成為特色品牌,有的耕地采用脫毒種苗等新技術種植甘薯,有的村民種起了荔枝、龍眼,還有的搞起了魚蝦養殖,不少撂荒地畝產值超萬元,村民們“有收入有出路”。

“此前,土地流轉帶動貧困戶35戶168人實現就業,村級集體經濟從空白增至30多萬元,解決了村級黨組織沒錢難辦事的困境。”蔡龍秋說,隨著基層黨組織的健全完善,由“鎮、村、組”三橫,“大數據+網格化+群眾路線”三豎構成的“田字治理”體系,在鄉村治理中持續發揮作用。

記者了解到,三橫中,鎮為大網格、村為中網格,還按照100戶1000人的比例劃分14個組的小網格。

博社村第一網格網格長蔡智雄說,自己工資一個月3800元,肩負日常排查、社會治安等工作,了解村民訴求并進行反饋解決。

60多歲的博社村村民蔡漢能原在深圳居住,兒子結婚時回到博社村辦喜事,他發現村容村貌變了、社風民風好了。“如今,白天不用鎖門,停在門口的摩托車也不再擔心被偷了。”他笑著說。

“我現在和丈夫經營著一個垃圾回收站,每月七八千塊錢收入,家里也種地,在村口也蓋起了三層樓的房子。”村民蔡水沿說,博社村還建起了村民活動中心、濱水碧道,以前擔心孩子受不良風氣影響而外出讀書,現在也讓孩子回到村里了。

不少博社村村民表示,以前村子亂的最大根源在于基層黨支部作用弱。如今,基層干部“返鄉走親”“駐村連心”等行動拉近了與村民的距離,村民“有話知道對誰說了”。

來源:3月31日《新華每日電訊》

關鍵詞:

-

江蘇4個案例入選全國居家和社區養老服務改革試點工作

近日,民政部辦公廳、財政部辦公廳公布全國居家和社區養老服務改革試點工作51個優秀案例名單,江蘇有4個案例入選,這4個案例各具特色,反映

江蘇4個案例入選全國居家和社區養老服務改革試點工作

近日,民政部辦公廳、財政部辦公廳公布全國居家和社區養老服務改革試點工作51個優秀案例名單,江蘇有4個案例入選,這4個案例各具特色,反映

-

100%自主知識產權!江蘇最早投運的500千伏變電站主變拆除

3月31日,江蘇最早投運的500千伏變電站——徐州500千伏任莊變完成主變拆除工作,不久后將換上擁有100%自主知識產權的國產變壓器。500千伏任

100%自主知識產權!江蘇最早投運的500千伏變電站主變拆除

3月31日,江蘇最早投運的500千伏變電站——徐州500千伏任莊變完成主變拆除工作,不久后將換上擁有100%自主知識產權的國產變壓器。500千伏任

-

中科院合肥研究院開發出高靈敏度適配體傳感器

記者從中科院合肥物質科學研究院了解到,該院智能所吳正巖和張嘉團隊設計出一種高靈敏度的適配體傳感器,可以實現對血液中凝血酶濃度的精準

中科院合肥研究院開發出高靈敏度適配體傳感器

記者從中科院合肥物質科學研究院了解到,該院智能所吳正巖和張嘉團隊設計出一種高靈敏度的適配體傳感器,可以實現對血液中凝血酶濃度的精準

-

江西發現國家一級保護植物大黃花蝦脊蘭

3月29日,位于武夷山脈西北麓的江西陽際峰國家級自然保護區在開展蘭科植物生物多樣性調查時發現20多株花色金黃、葉片碩大的蘭科植物,經過

江西發現國家一級保護植物大黃花蝦脊蘭

3月29日,位于武夷山脈西北麓的江西陽際峰國家級自然保護區在開展蘭科植物生物多樣性調查時發現20多株花色金黃、葉片碩大的蘭科植物,經過

-

新研究發現:二維COF納米顆粒促進骨骼再生

據物理學家組織網30日報道,美國德克薩斯農工大學研究人員開發出一種新型的水穩定二維共價有機框架(COF)納米顆粒,可以引導人類間充質干細

新研究發現:二維COF納米顆粒促進骨骼再生

據物理學家組織網30日報道,美國德克薩斯農工大學研究人員開發出一種新型的水穩定二維共價有機框架(COF)納米顆粒,可以引導人類間充質干細

-

鸚鵡為何擁有較長壽命?可能與認知能力較強有關

近日,德國馬克思普朗克研究所公布的一項研究發現,鸚鵡之所以擁有較長壽命,很可能與其認知能力較強有關。研究人員分析了來自1000多個動物

鸚鵡為何擁有較長壽命?可能與認知能力較強有關

近日,德國馬克思普朗克研究所公布的一項研究發現,鸚鵡之所以擁有較長壽命,很可能與其認知能力較強有關。研究人員分析了來自1000多個動物

-

租購并舉!南京將籌建15萬套保障性租賃住房

租購并舉——今年兩會的又一熱詞。南京自2019年作為全國完善住房保障體系和住房租賃市場發展雙試點城市以來,持續推進保障性租賃住房建...

租購并舉!南京將籌建15萬套保障性租賃住房

租購并舉——今年兩會的又一熱詞。南京自2019年作為全國完善住房保障體系和住房租賃市場發展雙試點城市以來,持續推進保障性租賃住房建...

-

杭州錢塘區發布29個技術工人共同富裕指標體系

人均工資收入、人均工資收入年平均增幅、隨遷子女公辦學校入學率……24項指標清晰而明確,勾勒出錢塘區努力提升技術工人獲得感,推動技...

杭州錢塘區發布29個技術工人共同富裕指標體系

人均工資收入、人均工資收入年平均增幅、隨遷子女公辦學校入學率……24項指標清晰而明確,勾勒出錢塘區努力提升技術工人獲得感,推動技...

-

研究發現:芽孢桿菌屬內拮抗強度與遺傳距離的關系與驅動機制

近日,中國農業科學院農業資源與農業區劃研究所農業微生物資源團隊在芽孢桿菌屬內拮抗強度與遺傳距離間的關系與驅動機制方面取得新進展。相

研究發現:芽孢桿菌屬內拮抗強度與遺傳距離的關系與驅動機制

近日,中國農業科學院農業資源與農業區劃研究所農業微生物資源團隊在芽孢桿菌屬內拮抗強度與遺傳距離間的關系與驅動機制方面取得新進展。相

-

西湖龍井已抵天津 茶葉價格逐漸親民

記者昨天從市茶業協會獲悉,產自浙江新昌的大佛龍井、安吉白茶和浙江龍井,福建的綠毛峰、四川的蒙頂甘露以及云南早春綠茶已經上市。消費者

西湖龍井已抵天津 茶葉價格逐漸親民

記者昨天從市茶業協會獲悉,產自浙江新昌的大佛龍井、安吉白茶和浙江龍井,福建的綠毛峰、四川的蒙頂甘露以及云南早春綠茶已經上市。消費者

相關內容

- 戒了毒品,興了鄉村——廣東“制毒村”博社村回訪見聞

- 長春市少年兒童圖書館陽光無障礙影院開啟網上放映活動

- 保障2022屆畢業生就業 這所高校畢業生已投遞簡歷2421份

- 長春特別日記?今天你團購了嗎?

- 中國吉林網“戰疫”特別公益海報④│堅定信心 咬緊牙關 堅持到底!

- ?網格長,省科技廳223名黨員向您報到——省科技廳黨員干部下沉社區支援疫情防控紀實

- 寒姝,為你打造一個完美的皮膚管理店

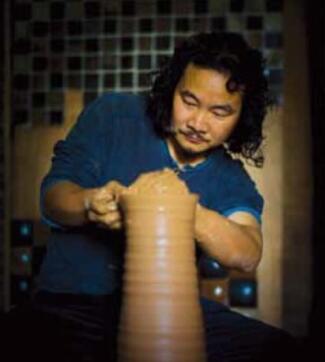

- 屢獲大獎的陶藝大師-楊英才

- 新華全媒+丨又是一年春好處,絕勝良田滿畫幅

- 長春經開區:統籌推進老舊散小區封閉改造,全力做到一車不漏、一人不落、全面覆蓋,堅決守好小區防控線

- 長春經開區:為重點人群建立兩個就醫需求群,有效保障群眾就醫用藥需求

- 一圖讀懂丨吉林省共啟用方艙醫院22個

- 一圖讀懂丨提升物資保障供應能力,吉林這樣干!

- 疫情防控“志愿服務關愛行動”志愿者招募計劃(第二批)發布

- 1.5萬億元!大規模留抵退稅 直接利好小微企業和制造業等行業

- 利好更直接!增值稅小規模納稅人4月1日起免征增值稅 自行申報、自行減免

- 有愛無礙!這一新規今起實施 將更好保障行動障礙人士生活

- 打包行李、強化體能……“太空出差三人組”回家倒計時

- 天舟二號“華麗謝幕” 期待航天員乘組“回家”

- 雄安新區五周年 “未來之城”鋪展全新畫卷

熱門資訊

-

屢獲大獎的陶藝大師-楊英才

楊英才:中國陶瓷設計藝術大師國家...

屢獲大獎的陶藝大師-楊英才

楊英才:中國陶瓷設計藝術大師國家...

-

100%自主知識產權!江蘇最早投運的500千伏變電站主變拆除

3月31日,江蘇最早投運的500千伏變...

100%自主知識產權!江蘇最早投運的500千伏變電站主變拆除

3月31日,江蘇最早投運的500千伏變...

-

江蘇4個案例入選全國居家和社區養老服務改革試點工作

近日,民政部辦公廳、財政部辦公廳...

江蘇4個案例入選全國居家和社區養老服務改革試點工作

近日,民政部辦公廳、財政部辦公廳...

-

提升火災防控效能 張家港消防救援大隊筑牢清明節消防安全防線

清明節即將到來,蘇州市消防救援支...

提升火災防控效能 張家港消防救援大隊筑牢清明節消防安全防線

清明節即將到來,蘇州市消防救援支...

-

提升企業消防安全系數 常州開展復工復產企業消防安全檢查

為做好企業復工復產消防安全工作,...

提升企業消防安全系數 常州開展復工復產企業消防安全檢查

為做好企業復工復產消防安全工作,...

-

張新發宣布主力產品價格下調40%,董事長稱是艱難決定

3月15日,張新發第四代傳人張剛強發...

張新發宣布主力產品價格下調40%,董事長稱是艱難決定

3月15日,張新發第四代傳人張剛強發...

-

中科院合肥研究院開發出高靈敏度適配體傳感器

記者從中科院合肥物質科學研究院了...

中科院合肥研究院開發出高靈敏度適配體傳感器

記者從中科院合肥物質科學研究院了...

-

戒網“戒手機”火了!“手機依賴”如何戒除

當前,手機功能不斷豐富,但智能手...

戒網“戒手機”火了!“手機依賴”如何戒除

當前,手機功能不斷豐富,但智能手...

-

江西發現國家一級保護植物大黃花蝦脊蘭

3月29日,位于武夷山脈西北麓的江...

江西發現國家一級保護植物大黃花蝦脊蘭

3月29日,位于武夷山脈西北麓的江...

-

調查顯示:七成受訪者很少或從沒閱讀過協議/隱私協議

前不久有媒體報道,5款下載量過億...

調查顯示:七成受訪者很少或從沒閱讀過協議/隱私協議

前不久有媒體報道,5款下載量過億...

-

天舟二號貨運飛船受控再入軌 載人航天工程立項實施已30周年

據中國載人航天工程辦公室消息,天...

天舟二號貨運飛船受控再入軌 載人航天工程立項實施已30周年

據中國載人航天工程辦公室消息,天...

-

新研究發現:二維COF納米顆粒促進骨骼再生

據物理學家組織網30日報道,美國德...

新研究發現:二維COF納米顆粒促進骨骼再生

據物理學家組織網30日報道,美國德...

-

研究發現:靶向治療會導致存活下來的癌細胞鏈斷裂

雖然針對特定基因或疾病途徑的癌癥...

研究發現:靶向治療會導致存活下來的癌細胞鏈斷裂

雖然針對特定基因或疾病途徑的癌癥...

-

研究發現:靶向治療會導致存活下來的癌細胞鏈斷裂

雖然針對特定基因或疾病途徑的癌癥...

研究發現:靶向治療會導致存活下來的癌細胞鏈斷裂

雖然針對特定基因或疾病途徑的癌癥...

-

加快推進農民市民化 解決“住”的大問題

解決好人的問題是推進新型城鎮化的...

加快推進農民市民化 解決“住”的大問題

解決好人的問題是推進新型城鎮化的...

文章排行

最新圖文

-

杭州錢塘區發布29個技術工人共同富裕指標體系

人均工資收入、人均工資收入年平均...

杭州錢塘區發布29個技術工人共同富裕指標體系

人均工資收入、人均工資收入年平均...

-

研究發現:芽孢桿菌屬內拮抗強度與遺傳距離的關系與驅動機制

近日,中國農業科學院農業資源與農...

研究發現:芽孢桿菌屬內拮抗強度與遺傳距離的關系與驅動機制

近日,中國農業科學院農業資源與農...

-

西湖龍井已抵天津 茶葉價格逐漸親民

記者昨天從市茶業協會獲悉,產自浙...

西湖龍井已抵天津 茶葉價格逐漸親民

記者昨天從市茶業協會獲悉,產自浙...

-

“垃圾”序列是誰破壞的?“破壞垃圾”竟能直接誘發衰老

有鐵絲網覆蓋、隱蔽在核膜下方、垃...

“垃圾”序列是誰破壞的?“破壞垃圾”竟能直接誘發衰老

有鐵絲網覆蓋、隱蔽在核膜下方、垃...