廣州疫情流行毒株傳播速度快、隱匿性強,該如何做好防護?-天天快報

廣州新一輪本土疫情引起持續關注,多區正在進行全區全員核酸檢測。10月31日,廣州市衛生健康委副主任、新聞發言人張屹在疫情防控新聞發布會上表示,本輪新冠病毒變異株多種亞型疊加,傳播速度快,為排查處置帶來了很大困難。

本輪侵襲廣州的流行毒株主要是什么?它為當前疫情防控帶來了哪些挑戰?作為普通人,我們應如何做好防護?

(資料圖片)

(資料圖片)

被感染到傳染人

最短僅需24小時

先來認識一下,這一次的“新敵人”——奧密克戎BA.5.2系列分支。

奧密克戎變異株BA.5.2屬于奧密克戎變異株BA.5的一個亞分支。今年5月,我國從輸入病例中首次檢出了奧密克戎BA.5。當前,奧密克戎BA.5正在成為全球主要流行毒株,并在我國引發本土聚集性疫情。

從傳染性角度來說,奧密克戎變異株BA.5.2被認為是目前已知傳播力最強的毒株。

廣州公共衛生專家王鳴介紹,全球疫情早期,一代病例傳到二代需要5—7天,其間可以傳播給周圍無防護人群里的3個人左右,也就是傳染基本數(R0值)為3,但隨著病毒變異,致病率慢慢降低的同時傳播力進一步增強。“以BA.5為例,醫學界普遍認為,它的傳播性甚至超過了麻疹和水痘。”

R0值被稱為基本再生數,指的是沒有采取任何干預措施的情況下,如沒有戴口罩也沒有打疫苗,在一個全人群易感的環境中,平均一個患者可以傳染的人數。R0值越大,意味著傳染病的傳播能力就越強,感染者數量增長越快。

10月29日,廣州市疾病預防控制中心黨委書記、新聞發言人張周斌介紹,本輪疫情流行毒株奧密克戎BA.5.2系列分支表現出更強的傳播能力和更短的潛伏期,實時傳播指數(Rt)最高達到8.2。也就是說,在采取了一段時間的疫情防控干預措施后,在某一時間節點,1個感染者平均可傳播給8個人。而感染者從被感染到傳染人的平均時間僅為2天,最短僅需24小時。

與BA.2等其他奧密克戎變異株一樣,感染BA.5.2會導致大量無癥狀感染者出現,使疫情發生的隱匿性更強,等到發現癥狀時,病毒已在人群中擴散開了。所以一旦發生疫情,沒有早期發現的話,短時間內疫情規模就會大大增加,感染人數就會攀升。

張屹曾表示,本輪疫情絕大多數感染者為無癥狀或輕癥,變異后的新冠病毒潛伏期較短,在追蹤密切接觸者或社區篩查發現核酸異常時,有部分密切接觸者已轉陽或者已在家庭、社區人群中出現隱匿傳播,增加了疫情防控工作的難度。

疫情期間倡導“簡約生活”

提高核酸檢測頻率

10月30日,張周斌引用實時傳播指數(Rt)對海珠區疫情作出研判,目前社區的隱匿傳播鏈依然沒被有效斬斷。

要徹底斬斷隱匿傳播鏈條,撲滅低風險區的“星星之火”顯得尤為重要。對此,廣州疾控倡導市民朋友一起織牢織密群防群控的防線,遵循“有限活動”的原則,盡量居家或“兩點一線”簡潔生活,做到不聚集、不扎堆、不串門;特殊原因需要跨區活動的,也要配合防疫要求提供24或者48小時核酸陰性證明,落實掃碼、測溫措施。

此外,對于中高風險區的市民朋友們,廣州疾控呼吁大家繼續堅持,積極配合足不出戶或足不出區的防控要求,認真開展居家隔離或錯峰取物,最大程度降低因人員交叉帶來的疫情反彈風險。

在這里,尤其需要@黃碼人員。根據流行病學調查,一些曾經去過涉疫重點場所或重點區域的人員健康碼會被賦予黃碼。按照相關要求,黃碼人員需要及時向社區報備,落實居家健康監測、非必要不外出,完成3天3檢。同時鼓勵同住的家人也多做核酸。

此前,廣州一黃碼人員核酸首檢轉綠后去打麻將,第二檢被測出陽性。對此,張周斌特別提醒,第1次檢測陰性后,健康碼會轉為“綠碼”,此時并不意味著風險已經消除,需要在第三天再次進行核酸檢測陰性后,才能最大程度降低潛在的傳播風險。他提醒黃碼人員規范完成3天的居家健康監測,特別是不要去空間密閉或者人群密集的場所。

奧密克戎變異株傳播速度快、隱匿性強,但實踐證明,科學規范佩戴口罩是預防新冠肺炎病毒感染的有效措施之一。廣州疾控建議,疫情防控期間要加強自我健康監測,提高核酸檢測頻率。如果發現自己或者家人出現發熱干咳乏力等癥狀,一定不要硬扛或自行用藥,也不要再去社區的核酸檢測點采樣,必須要有風險意識地去醫院就診并進行排查。

【記者】黃錦輝 陳伊純

免責聲明:本文不構成任何商業建議,投資有風險,選擇需謹慎!本站發布的圖文一切為分享交流,傳播正能量,此文不保證數據的準確性,內容僅供參考

-

廣州疫情流行毒株傳播速度快、隱匿性強,該如何做好防護?-天天快報

廣州新一輪本土疫情引起持續關注,多區正在進行全區全員核酸檢測。10月31日,廣州市衛生健康委副主任、新聞發言人張屹在疫情防控新聞發布會上

廣州疫情流行毒株傳播速度快、隱匿性強,該如何做好防護?-天天快報

廣州新一輪本土疫情引起持續關注,多區正在進行全區全員核酸檢測。10月31日,廣州市衛生健康委副主任、新聞發言人張屹在疫情防控新聞發布會上

-

馬來西亞人蔡佩娥在廣州:我與這座城市雙向奔赴-世界視訊

編者按:近年來,廣東一直以開放、包容、多元的姿態廣邀世界各地人才,廣東正日益成為世界各國人才創新創業的理想棲息地。南方財經全媒...

馬來西亞人蔡佩娥在廣州:我與這座城市雙向奔赴-世界視訊

編者按:近年來,廣東一直以開放、包容、多元的姿態廣邀世界各地人才,廣東正日益成為世界各國人才創新創業的理想棲息地。南方財經全媒...

-

戰“疫”一線,他們是配送員、服務員、宣傳員、清潔工……-全球熱文

大洋網訊10月19日以來,有關市直單位積極響應廣州市委號召,火速集結460名黨員干部等組建抗疫支援服務隊,“組團式”對口支援白云區白云...

戰“疫”一線,他們是配送員、服務員、宣傳員、清潔工……-全球熱文

大洋網訊10月19日以來,有關市直單位積極響應廣州市委號召,火速集結460名黨員干部等組建抗疫支援服務隊,“組團式”對口支援白云區白云...

-

竟然還能這么玩?900萬件商品的菜鳥雙11倉庫,免費任搬一小時-全球看熱訊

雙11已經開始了,你的包裹收到了嗎?自從付過第一波尾款后,網友就已經陸續收到包裹了,曬單大軍表示,“懷疑快遞員就埋伏在我家門口”...

竟然還能這么玩?900萬件商品的菜鳥雙11倉庫,免費任搬一小時-全球看熱訊

雙11已經開始了,你的包裹收到了嗎?自從付過第一波尾款后,網友就已經陸續收到包裹了,曬單大軍表示,“懷疑快遞員就埋伏在我家門口”...

-

居家辦公如何做好個人防護?廣東疾控發布防疫指南

文 羊城晚報全媒體記者劉欣宇通訊員粵疾控近期,國內本土疫情仍呈現多點散發、多地頻發的態勢,廣東省多地接連報告本地新冠肺炎確診病...

居家辦公如何做好個人防護?廣東疾控發布防疫指南

文 羊城晚報全媒體記者劉欣宇通訊員粵疾控近期,國內本土疫情仍呈現多點散發、多地頻發的態勢,廣東省多地接連報告本地新冠肺炎確診病...

-

【中國夢·踐行者】廣東援助多米尼克醫生張浩:創下當地多個“第一”“授人以漁”...

羊城晚報記者劉欣宇通訊員周晉安甄曉洲10月25日,第4批中國(廣東)援多米尼克醫療隊隊長、中山大學附屬第三醫院泌尿外科副主任醫師張浩...

【中國夢·踐行者】廣東援助多米尼克醫生張浩:創下當地多個“第一”“授人以漁”...

羊城晚報記者劉欣宇通訊員周晉安甄曉洲10月25日,第4批中國(廣東)援多米尼克醫療隊隊長、中山大學附屬第三醫院泌尿外科副主任醫師張浩...

-

【中國夢·踐行者】朱院生:從“問題學生”到名設計師,讓中國設計閃耀世界舞臺-世...

文 羊城晚報記者崔文燦圖 受訪者供圖今年十月,深圳空間幾何設計顧問公司同時上榜國際國內兩項賽事獲獎名單:在美國繆斯設計獎和第十...

【中國夢·踐行者】朱院生:從“問題學生”到名設計師,讓中國設計閃耀世界舞臺-世...

文 羊城晚報記者崔文燦圖 受訪者供圖今年十月,深圳空間幾何設計顧問公司同時上榜國際國內兩項賽事獲獎名單:在美國繆斯設計獎和第十...

-

著名科學家顏寧擬到深圳創立醫學科學院:“深圳向我伸出了橄欖枝,簡直是一拍即合”

顏寧文 羊城晚報全媒體記者沈婷婷圖 羊城晚報全媒體記者王磊“深圳是夢想之都,我要在這里實現自己的下一個夢想。”11月1日,正值第六...

著名科學家顏寧擬到深圳創立醫學科學院:“深圳向我伸出了橄欖枝,簡直是一拍即合”

顏寧文 羊城晚報全媒體記者沈婷婷圖 羊城晚報全媒體記者王磊“深圳是夢想之都,我要在這里實現自己的下一個夢想。”11月1日,正值第六...

-

深圳觀湖:交通“微治理”解困道路難題

羊城晚報訊記者林園、通訊員黎哲成報道:“圍欄立起來,車輛違停堵路的問題解決了!”近日,深圳市龍華區觀湖街道松元廈社區通往虎地排...

深圳觀湖:交通“微治理”解困道路難題

羊城晚報訊記者林園、通訊員黎哲成報道:“圍欄立起來,車輛違停堵路的問題解決了!”近日,深圳市龍華區觀湖街道松元廈社區通往虎地排...

-

廣東昨日新增106例本土確診病例、298例本土無癥狀感染者

2022年11月2日廣東省新冠肺炎疫情情況11月1日0-24時,全省新增本土確診病例106例(廣州73例,深圳18例,汕頭5例,梅州4例,江門4例,陽江1例,清

廣東昨日新增106例本土確診病例、298例本土無癥狀感染者

2022年11月2日廣東省新冠肺炎疫情情況11月1日0-24時,全省新增本土確診病例106例(廣州73例,深圳18例,汕頭5例,梅州4例,江門4例,陽江1例,清

相關內容

- 廣州疫情流行毒株傳播速度快、隱匿性強,該如何做好防護?-天天快報

- 馬來西亞人蔡佩娥在廣州:我與這座城市雙向奔赴-世界視訊

- 長春市舉行“119”消防宣傳月活動啟動儀式暨消防安全責任制實施辦法宣貫會議-世界資訊

- 戰“疫”一線,他們是配送員、服務員、宣傳員、清潔工……-全球熱文

- 長春低溫將成申花客戰亞泰考驗 申花教練組:立足于拼,球隊要有亮劍精神

- 亞泰戰申花賽前 主帥陳洋恭維對手:申花中前場實力強大,我們需要“團隊作戰”

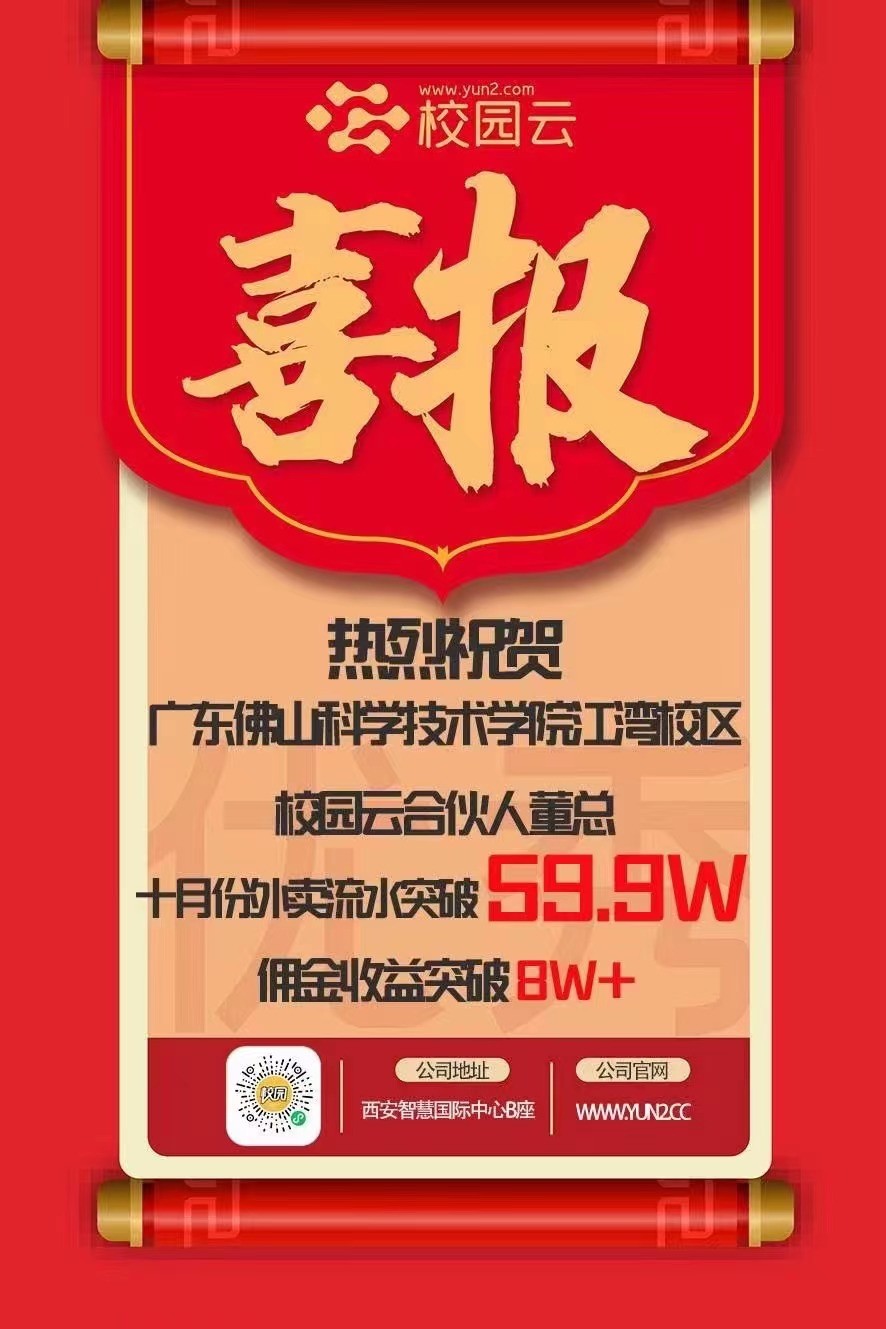

- 震驚~在校大學生月入近十萬

- 一張全棉蜜桃濕廁巾,提升如廁幸福感

- 一地備案 全國通行海關“一保多用”改革紅利多-全球今日報

- 這場聽證會事關吉林省公辦普通高校本科學費標準-環球新動態

- 吉林工商學院發布原創音樂作品《人民教師心向黨》-當前訊息

- 長春站全力確保電商黃金周運輸平穩有序

- 運動+科技的完美融合!長春南湖實驗中海小學科技體育嘉年華異彩紛呈

- 淚目!新藏線上的橋梁以他們名字命名-環球觀點

- 第五屆進博會|我的進博故事:阿富汗松子參展記-微速訊

- 美國芝加哥萬圣節夜發生飛車槍擊案 至少14人受傷-焦點快報

- 飛天圓夢丨奮進在航天強國的金色航道上——記中國航天“遠望6號”測量船-當前動態

- 三季度,就業市場哪些行業最吃香?-熱聞

- 竟然還能這么玩?900萬件商品的菜鳥雙11倉庫,免費任搬一小時-全球看熱訊

- 秋田滿滿加入Oligo計劃,將微生態健康注入大眾生活

熱門資訊

-

震驚~在校大學生月入近十萬

廣東佛山科學技術學院工灣校區的小...

震驚~在校大學生月入近十萬

廣東佛山科學技術學院工灣校區的小...

-

一張全棉蜜桃濕廁巾,提升如廁幸福感

據世界衛生組織統計,人們每年如廁...

一張全棉蜜桃濕廁巾,提升如廁幸福感

據世界衛生組織統計,人們每年如廁...

-

飛天圓夢丨奮進在航天強國的金色航道上——記中國航天“遠望6號”測量船-當前動態

航天夢,中國夢。黨的二十大報告提...

飛天圓夢丨奮進在航天強國的金色航道上——記中國航天“遠望6號”測量船-當前動態

航天夢,中國夢。黨的二十大報告提...

-

淚目!新藏線上的橋梁以他們名字命名-環球觀點

我們就是祖國的界碑腳下的每一寸土...

淚目!新藏線上的橋梁以他們名字命名-環球觀點

我們就是祖國的界碑腳下的每一寸土...

-

第五屆進博會|我的進博故事:阿富汗松子參展記-微速訊

他叫阿里,是在上海工作的阿富汗商...

第五屆進博會|我的進博故事:阿富汗松子參展記-微速訊

他叫阿里,是在上海工作的阿富汗商...

-

美國芝加哥萬圣節夜發生飛車槍擊案 至少14人受傷-焦點快報

中新社紐約11月1日電當地時間10月3...

美國芝加哥萬圣節夜發生飛車槍擊案 至少14人受傷-焦點快報

中新社紐約11月1日電當地時間10月3...

-

新疆塔里木河流域:深秋胡楊秀美如畫

這是10月31日在新疆沙雅縣月亮灣景...

新疆塔里木河流域:深秋胡楊秀美如畫

這是10月31日在新疆沙雅縣月亮灣景...

-

腳步丈量責任 用心守護平安(建設更高水平的平安中國)-全球熱聞

黨的二十大報告提出,“國家安全是...

腳步丈量責任 用心守護平安(建設更高水平的平安中國)-全球熱聞

黨的二十大報告提出,“國家安全是...

-

“長大了,我們一起去當兵吧!”-世界焦點

原標題:這對雙胞胎兄弟入伍后,成...

“長大了,我們一起去當兵吧!”-世界焦點

原標題:這對雙胞胎兄弟入伍后,成...

-

18樓天臺外,他說:“我不放,我跟你一起下!”-世界播報

“放開我!”“我不放!我跟你一起...

18樓天臺外,他說:“我不放,我跟你一起下!”-世界播報

“放開我!”“我不放!我跟你一起...

-

外資企業持續看好中國市場

日前,中國貿促會發布《2022年第三...

外資企業持續看好中國市場

日前,中國貿促會發布《2022年第三...

-

此心安處是吾鄉|我在中國學絕技-全球熱訊

心在哪里,家就在哪里。在中國,有...

此心安處是吾鄉|我在中國學絕技-全球熱訊

心在哪里,家就在哪里。在中國,有...

-

外交部:期待中國空間站成為全人類太空之家-全球焦點

11月1日,外交部發言人趙立堅主持...

外交部:期待中國空間站成為全人類太空之家-全球焦點

11月1日,外交部發言人趙立堅主持...

-

外交部:奉勸少數西方國家放下教師爺的架子

當地時間10月31日,在聯合國大會第...

外交部:奉勸少數西方國家放下教師爺的架子

當地時間10月31日,在聯合國大會第...

-

美媒:美國學生在校期間無法感到安全 每一天都面臨槍支暴力威脅

海外網10月31日電據美國新聞網站59...

美媒:美國學生在校期間無法感到安全 每一天都面臨槍支暴力威脅

海外網10月31日電據美國新聞網站59...

文章排行

最新圖文

-

著名科學家顏寧擬到深圳創立醫學科學院:“深圳向我伸出了橄欖枝,簡直是一拍即合”

顏寧文 羊城晚報全媒體記者沈婷婷...

著名科學家顏寧擬到深圳創立醫學科學院:“深圳向我伸出了橄欖枝,簡直是一拍即合”

顏寧文 羊城晚報全媒體記者沈婷婷...

-

深圳觀湖:交通“微治理”解困道路難題

羊城晚報訊記者林園、通訊員黎哲成...

深圳觀湖:交通“微治理”解困道路難題

羊城晚報訊記者林園、通訊員黎哲成...

-

廣東昨日新增106例本土確診病例、298例本土無癥狀感染者

2022年11月2日廣東省新冠肺炎疫情...

廣東昨日新增106例本土確診病例、298例本土無癥狀感染者

2022年11月2日廣東省新冠肺炎疫情...

-

惠州首座全鋼結構特大橋通車-焦點信息

惠陽半島橋與周邊建筑形成吉他造型...

惠州首座全鋼結構特大橋通車-焦點信息

惠陽半島橋與周邊建筑形成吉他造型...