助力“精品立省”創作,專家們在梅州為廣東地方戲劇發展支招-今日快訊

(相關資料圖)

(相關資料圖)

文/羊城晚報全媒體記者 黃宙輝 通訊員 鄒宸

圖/主辦方提供

“正確認識主旋律并不是局限于‘高大上’‘偉光正’,而是涵蓋了家國情懷、人性溫熱、善惡之爭等方方面面”;“戲劇的創作要回歸文學性、思想性與戲劇性的本體”……日前在梅州舉辦的“2023年度地方戲劇創作和研究工作推進活動(粵東片區)”上,與會專家紛紛為廣東地方戲劇發展支招,助力“精品立省”創作。

2023年度地方戲劇創作和研究工作推進活動(粵東片區)現場

本次活動由廣東省藝術研究所組織,來自汕頭、河源、梅州等地藝術創作研究機構、院團代表及創作骨干參加。

會上,梅州市文化廣電旅游局四級調研員朱永東提到,梅州市以迎接宣傳貫徹黨的二十大為主線,創作了一批具有嶺南氣派、客家風格、梅州特色的精品力作。本次活動的舉辦,能為“精品立省”創作碰撞出更加絢麗的火花,也為廣東舞臺藝術創作的高質量發展貢獻一份力量。

廣東省藝術研究所所長王煒傳達了2023年廣東省藝術創作工作會議的具體內容與精神。他特別提到,針對不同的市場需求,各級院團要找準自身定位。基層院團的創作和演出要能夠“接地氣”,滿足基層觀眾的需求和喜愛,在合適條件下進行作品創作,避免創作生產出來的作品束之高閣。他還針對當下舞臺戲劇創作出現的“模式化、同質化、概念化、形式大于內容”的現狀,呼吁戲劇的創作要回歸文學性、思想性與戲劇性的本體,要有符合邏輯的人物關系和戲劇情境,創作出有思想、有力度、有時代感、符合市場規律的好作品。

會上,廣東省藝術研究所舞臺藝術創作專項小組常務副組長、一級編劇陳建忠以“文化自信中的文化自省”為題,探討了近年來備受關注的地方戲劇發展“梅州現象”。對于地方劇種的傳承發展,他認為,只有足夠自省后的自信,才不至于沉陷題材和審美的“千人一面”,以及對“外援”的過分依賴、尊崇。在戲曲發展的“都市化、現代化”問題上,陳建忠表示,這并不是意味著要犧牲劇種的地方特征,而是要在內容、思想上,如何更加切近當代人,與之同頻共振、精神互通,才是戲曲跟隨時代發展的正確方向。

與會代表還圍繞目前廣東舞臺精品創作、院團體制改革、人才隊伍建設等存在的現狀與問題,進行深入探討。

本次活動期間,主辦方還同時舉行了“第五屆廣東省戲劇文學獎劇本改稿會(粵東片區)”。

免責聲明:本文不構成任何商業建議,投資有風險,選擇需謹慎!本站發布的圖文一切為分享交流,傳播正能量,此文不保證數據的準確性,內容僅供參考

關鍵詞:

-

助力“精品立省”創作,專家們在梅州為廣東地方戲劇發展支招-今日快訊

文 羊城晚報全媒體記者黃宙輝通訊員鄒宸圖 主辦方提供“正確認識主旋律并不是局限于‘高大上’‘偉光正’,而是涵蓋了家國情懷、人性...

助力“精品立省”創作,專家們在梅州為廣東地方戲劇發展支招-今日快訊

文 羊城晚報全媒體記者黃宙輝通訊員鄒宸圖 主辦方提供“正確認識主旋律并不是局限于‘高大上’‘偉光正’,而是涵蓋了家國情懷、人性...

-

菜鳥聯合淘寶直播舉辦“綠色回收節”,230萬個舊快遞包裝被回收再利用-時快訊

金羊網訊3月6日至20日,菜鳥聯合淘寶直播舉辦了首屆“綠色回收節”。頭部主播和消費者共同努力,菜鳥15天內共回收快遞包裝230余萬個。據...

菜鳥聯合淘寶直播舉辦“綠色回收節”,230萬個舊快遞包裝被回收再利用-時快訊

金羊網訊3月6日至20日,菜鳥聯合淘寶直播舉辦了首屆“綠色回收節”。頭部主播和消費者共同努力,菜鳥15天內共回收快遞包裝230余萬個。據...

-

橫琴在省內率先實現數字人民幣境外繳稅-世界實時

3月22日,記者從國家稅務總局橫琴粵澳深度合作區稅務局獲悉,橫琴在廣東省內率先實現數字人民幣境外繳稅。橫琴率先實現數字人民幣境外繳...

橫琴在省內率先實現數字人民幣境外繳稅-世界實時

3月22日,記者從國家稅務總局橫琴粵澳深度合作區稅務局獲悉,橫琴在廣東省內率先實現數字人民幣境外繳稅。橫琴率先實現數字人民幣境外繳...

-

醫保“家庭共濟”怎么用? 廣東省醫保局答疑-環球快報

羊城晚報訊記者陳輝、通訊員粵醫保報道:跨省異地就醫時,能否使用個人賬戶家庭共濟資金?近日,廣東省醫療保障局就醫保個人賬戶“家庭...

醫保“家庭共濟”怎么用? 廣東省醫保局答疑-環球快報

羊城晚報訊記者陳輝、通訊員粵醫保報道:跨省異地就醫時,能否使用個人賬戶家庭共濟資金?近日,廣東省醫療保障局就醫保個人賬戶“家庭...

-

廣東2023春季高考招生錄取3月29日啟動

羊城晚報訊記者孫唯報道:3月22日,廣東省招生委員會辦公室發布通知,宣布廣東省2023年普通高等學校春季考試招生錄取(包括“依學考錄取...

廣東2023春季高考招生錄取3月29日啟動

羊城晚報訊記者孫唯報道:3月22日,廣東省招生委員會辦公室發布通知,宣布廣東省2023年普通高等學校春季考試招生錄取(包括“依學考錄取...

-

廣東GDP前十城市各有亮點 經濟增量主要集中在第二產業和第三產業

文 羊城晚報全媒體記者許張超實習生陳鄒心怡表 實習生龐博在《2022年國民經濟和社會發展統計公報》發布后,全國各地級及以上城市的經濟數據也

廣東GDP前十城市各有亮點 經濟增量主要集中在第二產業和第三產業

文 羊城晚報全媒體記者許張超實習生陳鄒心怡表 實習生龐博在《2022年國民經濟和社會發展統計公報》發布后,全國各地級及以上城市的經濟數據也

-

網傳清遠英德公交線路經營困難將停運 當地相關部門回應

羊城晚報訊記者張文報道:3月21日,一則關于清遠英德“3月22日起暫停運營英德市市區所有公交線路”的“停運通告”在網絡上引發關注。記...

網傳清遠英德公交線路經營困難將停運 當地相關部門回應

羊城晚報訊記者張文報道:3月21日,一則關于清遠英德“3月22日起暫停運營英德市市區所有公交線路”的“停運通告”在網絡上引發關注。記...

-

一圖讀懂|廣東將如何防治地質災害?六大任務明確-世界新消息

文 羊城晚報全媒體記者胡彥近日,廣東省政府發布《廣東省地質災害綜合防治能力提升三年行動方案(2023-2025年)》(以下簡稱《方案》)。《方

一圖讀懂|廣東將如何防治地質災害?六大任務明確-世界新消息

文 羊城晚報全媒體記者胡彥近日,廣東省政府發布《廣東省地質災害綜合防治能力提升三年行動方案(2023-2025年)》(以下簡稱《方案》)。《方

-

21支隊伍同場競技!首屆廣東省森林公安無人駕駛航空器大比武在穗舉行-全球百事通

文、圖 羊城晚報全媒體記者張豪通訊員粵公宣火情快偵、拋投救援、入室偵查……數十架小型無人機穿梭在模擬林區的各個場景之中,爭分奪...

21支隊伍同場競技!首屆廣東省森林公安無人駕駛航空器大比武在穗舉行-全球百事通

文、圖 羊城晚報全媒體記者張豪通訊員粵公宣火情快偵、拋投救援、入室偵查……數十架小型無人機穿梭在模擬林區的各個場景之中,爭分奪...

-

為困境學生送希望!恤孤助學會志愿者赴湛江開展助學訪查-當前快訊

文 羊城晚報全媒體記者高焓通訊員梁棟彬圖 通訊員提供3月18日、19日,廣東公益恤孤助學促進會(下簡稱為“恤孤助學會”)組織了198名...

為困境學生送希望!恤孤助學會志愿者赴湛江開展助學訪查-當前快訊

文 羊城晚報全媒體記者高焓通訊員梁棟彬圖 通訊員提供3月18日、19日,廣東公益恤孤助學促進會(下簡稱為“恤孤助學會”)組織了198名...

相關內容

- 助力“精品立省”創作,專家們在梅州為廣東地方戲劇發展支招-今日快訊

- 去泰國男模餐廳會被“嘎腰子”?是什么情況 去泰國男模餐廳會被“嘎腰子”?具體來龍去脈是怎么樣

- 2023年長春市加快工業企業數字化轉型升級大會暨春季高峰論壇23日召開-焦點日報

- 當日快訊:赴泰旅游中國同胞參與海島浮潛項目不幸遇難,中國駐泰國使館發布浮潛專項安全提醒-環球快播

- 當日快訊:聲網發布鳳鳴AI引擎,可實現AI降噪及AI回聲消除-全球視訊

- 當日快訊:中信銀行:2022年年歸母凈利同比增11.61%至621.03億元,不良貸款率降至1.27%,擬10派3.29元-熱聞

- 當日快訊:瑞豐高材:擬注資1000萬元設子公司,加快布局合成生物材料產業

- 當日快訊:湖南省科學技術廳原副廳長周純良獲刑十二年六個月-焦點報道

- 長春大學舉行“溫暖校園”雙選會-當前報道

- AI應用的真錢景-全球新視野

- 壯觀!上萬只野鴨遷徙途中停歇湖北江陵

- 【透視】最新民調:僅10%美國民眾充分信任銀行業,多數人認為政府監管不到位-天天速訊

- 20年,傷痕從未消退——伊拉克戰爭創傷深刻伊拉克人心頭-焦點要聞

- 南部戰區新聞發言人就美艦擅闖中國西沙領海發表談話-環球實時

- 外交部:中方將繼續堅定捍衛國家主權和安全 維護南海和平穩定-環球熱消息

- 當日快訊:韓美軍演后朝鮮發射多枚導彈,外交部:有關方應停止火上澆油

- 當日快訊:瑞士央行行長:針對瑞信采取的行動制止了危機

- 當日快訊:好利科技:2022年年歸母凈利潤同比上漲25.93%,電力熔斷器產品及配件業務整體發展趨勢向好

- 當日快訊:冠石科技:股東祥禾涌原 涌杰投資等擬清倉減持不超4.83%公司股份-世界快資訊

- 當日快訊:中國結算:統一賬戶平臺 身份信息核查系統于3月25日全天暫停對外服務-環球今亮點

熱門資訊

-

外交部:中方將繼續堅定捍衛國家主權和安全 維護南海和平穩定-環球熱消息

3月23日,外交部發言人汪文斌主持...

外交部:中方將繼續堅定捍衛國家主權和安全 維護南海和平穩定-環球熱消息

3月23日,外交部發言人汪文斌主持...

-

南部戰區新聞發言人就美艦擅闖中國西沙領海發表談話-環球實時

據南部戰區微信公眾號消息,南部戰...

南部戰區新聞發言人就美艦擅闖中國西沙領海發表談話-環球實時

據南部戰區微信公眾號消息,南部戰...

-

20年,傷痕從未消退——伊拉克戰爭創傷深刻伊拉克人心頭-焦點要聞

新華社巴格達3月23日電2003年3月20...

20年,傷痕從未消退——伊拉克戰爭創傷深刻伊拉克人心頭-焦點要聞

新華社巴格達3月23日電2003年3月20...

-

壯觀!上萬只野鴨遷徙途中停歇湖北江陵

近日,湖北省荊州市江陵縣迎來成千...

壯觀!上萬只野鴨遷徙途中停歇湖北江陵

近日,湖北省荊州市江陵縣迎來成千...

-

【透視】最新民調:僅10%美國民眾充分信任銀行業,多數人認為政府監管不到位-天天速訊

中國日報網3月23日電(黨超峰)美...

【透視】最新民調:僅10%美國民眾充分信任銀行業,多數人認為政府監管不到位-天天速訊

中國日報網3月23日電(黨超峰)美...

-

新加坡學者馬凱碩:美國說起來有最“自由”的媒體,但我每次看時都感覺與世隔絕-焦...

早在2015年的時候,新加坡知名學者...

新加坡學者馬凱碩:美國說起來有最“自由”的媒體,但我每次看時都感覺與世隔絕-焦...

早在2015年的時候,新加坡知名學者...

-

多措并舉推進節水控水,提高水資源利用效率 節約水 用好水(美麗中國)-天天熱點

數據來源:水利部核心閱讀節水既是...

多措并舉推進節水控水,提高水資源利用效率 節約水 用好水(美麗中國)-天天熱點

數據來源:水利部核心閱讀節水既是...

-

客運量增長明顯 民航業迎來全面復蘇-環球熱點

當前,民航運輸市場需求進一步釋放...

客運量增長明顯 民航業迎來全面復蘇-環球熱點

當前,民航運輸市場需求進一步釋放...

-

雷曼前副總裁批美聯儲政策不當:或再導致全美50家銀行破產-今日熱訊

美國硅谷銀行破產,儲戶排長隊取款...

雷曼前副總裁批美聯儲政策不當:或再導致全美50家銀行破產-今日熱訊

美國硅谷銀行破產,儲戶排長隊取款...

-

世界觀丨大風暴來了!誰為美國銀行危機買單?-天天觀焦點

一場巨大的風暴正在席卷美國銀行業...

世界觀丨大風暴來了!誰為美國銀行危機買單?-天天觀焦點

一場巨大的風暴正在席卷美國銀行業...

-

總臺專訪丨德國議員:俄烏沖突根源在于北約違背承諾-環球滾動

俄烏沖突延宕已超過一年,其外溢效...

總臺專訪丨德國議員:俄烏沖突根源在于北約違背承諾-環球滾動

俄烏沖突延宕已超過一年,其外溢效...

-

電腦桌面左半邊無法點擊怎么辦?Win11系統桌面左邊點不了的解決教程

電腦桌面左半邊無法點擊怎么辦?Win...

電腦桌面左半邊無法點擊怎么辦?Win11系統桌面左邊點不了的解決教程

電腦桌面左半邊無法點擊怎么辦?Win...

-

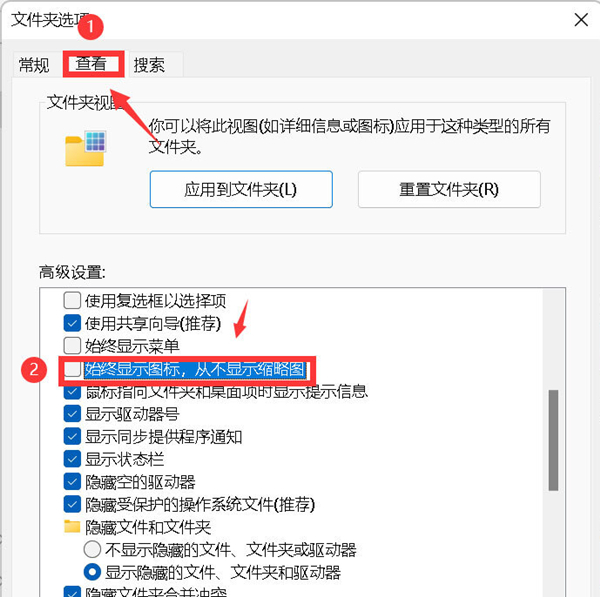

電腦上的圖片不顯示縮略圖怎么辦?Win11系統圖片不顯示縮略圖的解決步驟

電腦上的圖片不顯示縮略圖怎么辦?W...

電腦上的圖片不顯示縮略圖怎么辦?Win11系統圖片不顯示縮略圖的解決步驟

電腦上的圖片不顯示縮略圖怎么辦?W...

-

怎么刪除電腦上不兼容的驅動程序?完美刪除電腦不兼容驅動程序的操作教程

怎么刪除電腦上不兼容的驅動程序?...

怎么刪除電腦上不兼容的驅動程序?完美刪除電腦不兼容驅動程序的操作教程

怎么刪除電腦上不兼容的驅動程序?...

-

電腦光標轉圈顏色變淺怎么解決?Win11系統開機鼠標一直轉圈的解決步驟

電腦光標轉圈顏色變淺怎么解決?Win...

電腦光標轉圈顏色變淺怎么解決?Win11系統開機鼠標一直轉圈的解決步驟

電腦光標轉圈顏色變淺怎么解決?Win...

文章排行

最新圖文

-

一圖讀懂|廣東將如何防治地質災害?六大任務明確-世界新消息

文 羊城晚報全媒體記者胡彥近日,...

一圖讀懂|廣東將如何防治地質災害?六大任務明確-世界新消息

文 羊城晚報全媒體記者胡彥近日,...

-

21支隊伍同場競技!首屆廣東省森林公安無人駕駛航空器大比武在穗舉行-全球百事通

文、圖 羊城晚報全媒體記者張豪通...

21支隊伍同場競技!首屆廣東省森林公安無人駕駛航空器大比武在穗舉行-全球百事通

文、圖 羊城晚報全媒體記者張豪通...

-

為困境學生送希望!恤孤助學會志愿者赴湛江開展助學訪查-當前快訊

文 羊城晚報全媒體記者高焓通訊員...

為困境學生送希望!恤孤助學會志愿者赴湛江開展助學訪查-當前快訊

文 羊城晚報全媒體記者高焓通訊員...

-

爭當推動高質量發展先鋒!廣東省團校舉行中青年科級干部培訓班開班式

文 羊城晚報全媒體記者鄢敏通訊員...

爭當推動高質量發展先鋒!廣東省團校舉行中青年科級干部培訓班開班式

文 羊城晚報全媒體記者鄢敏通訊員...