掙錢顧家兩不誤 云南紅河創新“家門口”就業模式

清晨7點半,王麗娜送孩子到小學后,騎著電動車僅用10分鐘就到了工作地點——蒙自市草壩鎮的蔬菜種苗產業園。在這里,她熟練地為蔬菜種苗嫁接、澆水、打藥。“離家近、技術活有挑戰,看著種苗一天天長大,特別有成就感。”從普通農民成長為育苗大棚棚長的王麗娜,臉上洋溢著滿足的笑容。

近日,記者走進云南省紅河州,一幅“掙錢顧家兩不誤”的生動圖景在各地鋪展開來。在田間地頭的育苗大棚里,農民們精心培育著各類種苗;在城市社區的車間里,婦女們手腳麻利地縫制著箱包;在村落的作坊里,村民們忙碌地組裝電子元件。曾經背井離鄉的務工者,如今在家門口找到了穩定工作。

作為勞務輸出大州,紅河州常年有超過百萬農村勞動力在外務工。為破解“有人沒活干、有活沒人干”的結構性矛盾,近年來,紅河州創新推進“家門口的務工車間”建設,通過盤活閑置資產、招引勞動密集型企業、開展技能培訓等舉措,累計建設務工車間181個,帶動2.56萬人實現就地就近就業,讓更多群眾從“出遠門”轉向“近家門”。

在擁有石榴、枇杷、藍莓、葡萄等高原特色農業的紅河州蒙自市,當地創新打造“金手指”勞務品牌,通過招引農業龍頭企業,盤活閑置育苗基地,建設“家門口的務工車間”。

在蒙自市草壩鎮,該鎮引進農業科技企業,改造60多畝閑置大棚建成蔬菜種苗產業園。同時,創新推出“階梯式培訓+持證上崗”模式,重點培訓該鎮居民掌握嫁接種苗、修剪葡萄、采摘藍莓三項技能。

工人在蔬菜種苗產業園內工作。 陸希成 攝

7年前還是普通農民的王麗娜,正是通過這種培訓,如今已成長為獨當一面的育苗大棚棚長。她告訴記者,通過系統培訓掌握專業技術后,她的收入節節攀升,從最初的月薪2000余元增長到如今的7000余元。在葡萄、藍莓等上市旺季,她還負責管理近百名工人,成為名副其實的“新型職業農民”。

擁有輕工業基礎的紅河州開遠市,則探索出“園區+社區”聯動模式。在開遠市靈泉街道聚源社區,2000余平方米的閑置活動場所變身務工車間,有箱包加工企業將在該市輕工業產業園的部分生產線搬到社區,推行彈性工作制和計件工資制;有農產品加工企業建設“靈活型車間”,平均每天吸納80余名無法外出就業的女性就地就業。

開遠市人力資源和社會保障局黨組書記、局長王俊介紹,通過將生產環節下沉到社區,企業用工成本降低,而工人每月可節省交通、餐飲等支出近千元。目前全市已有56家“小而散”的社區車間企業,帶動千余人就地就近就業,“下樓進廠門、上樓進家門”成為當地群眾生活新常態。

作為邊境山區縣,元陽縣大部分青壯年勞動力常年在外務工。為改變這一現狀,當地政府通過人力資源公司牽線搭橋,成功引進多家勞動密集型企業入駐。

在元陽縣南沙鎮,一所閑置學校被巧妙改造:教室里擺滿生產設備,操場成了原料堆放區,百余平方米的校舍變身五金加工車間,吸引不少當地外出務工青年返鄉。

元陽縣南沙鎮一所閑置學校的教室內,工人正在改造后的五金加工車間里作業。 陸希成 攝

26歲的陸減文便是其中之一。他此前在重慶打工,收入雖高,但“想家,生活成本也高”。2025年初,聽說家鄉辦起了五金加工廠,他毅然返鄉。“現在每月工資雖然比在外少一些,但除去吃住行的開銷,到手的錢其實差不多。”他指著正在安裝的新設備說,“訂單源源不斷,馬上要擴大生產規模,我們的收入肯定還會漲。最開心的是能陪在父母身邊,看著家鄉越變越好。”

素有“滇南鄒魯”美譽的建水縣,則深挖傳統優勢產業潛力。當地葡萄產業發展多年,“金剪刀”葡萄疏果工享譽全國,“打飛的”到全國各地務工成為一道獨特風景。

為讓更多農民掌握這門“金手藝”,建水縣人力資源和社會保障局聯合建水縣電商職業培訓學校創新開展高原特色農業葡萄疏果培訓。

葡萄疏果培訓班上,專業教師正在為學員講課。 陸希成 攝

該培訓在傳統理論授課基礎上引入VR技術,學員可隨時在虛擬葡萄園練習疏果技巧。自2024年4月開班以來,已培訓1370余人,近1200人獲得專項職業能力證書。這些持證葡萄疏果工會被推薦到全國各地就業,隨葡萄成熟季節輾轉各地,日均收入可達300余元。

從城市到鄉村,從傳統農業到現代工業,紅河州正通過一個個“家門口的務工車間”,將就業崗位送到群眾身邊,讓產業鏈條延伸到田間地頭,織就一張產業振興與充分就業相得益彰的發展網絡,為邊疆地區探索出一條“產業興、百姓富、邊疆穩”的共富新路。(完)

免責聲明:本文不構成任何商業建議,投資有風險,選擇需謹慎!本站發布的圖文一切為分享交流,傳播正能量,此文不保證數據的準確性,內容僅供參考

-

掙錢顧家兩不誤 云南紅河創新“家門口”就業模式

清晨7點半,王麗娜送孩子到小學后,騎著電動車僅用10分鐘就到了工作地點——蒙自市草壩鎮的蔬菜種苗產業園。在這里,她熟練地為蔬菜種苗...

掙錢顧家兩不誤 云南紅河創新“家門口”就業模式

清晨7點半,王麗娜送孩子到小學后,騎著電動車僅用10分鐘就到了工作地點——蒙自市草壩鎮的蔬菜種苗產業園。在這里,她熟練地為蔬菜種苗...

-

新疆博物館迎來暑期參觀高峰

連日來,位于烏魯木齊市的新疆博物館迎來暑期參觀高峰,眾多家長帶著孩子到此感受中華文化的博大精深。劉曉東 攝連日來,位于烏魯木齊市的

新疆博物館迎來暑期參觀高峰

連日來,位于烏魯木齊市的新疆博物館迎來暑期參觀高峰,眾多家長帶著孩子到此感受中華文化的博大精深。劉曉東 攝連日來,位于烏魯木齊市的

-

四川成都:川渝兩地青少年霹靂舞表演者同臺競技 7月11日,成都世運會跟著賽事去旅行——四川省首屆霹靂舞公開賽總決賽在成都舉行,來自川渝兩地的青少年霹靂舞表演者同臺競技,為現場觀...

-

一碗陜西面食中的“絲路味道”

走進西安愛菊集團,無論是擺放在貨架上的哈薩克斯坦面粉、蜂蜜、食用油,還是體驗中心用哈薩克斯坦面粉制作的陜西扯面,都讓哈薩克斯坦AQNI

一碗陜西面食中的“絲路味道”

走進西安愛菊集團,無論是擺放在貨架上的哈薩克斯坦面粉、蜂蜜、食用油,還是體驗中心用哈薩克斯坦面粉制作的陜西扯面,都讓哈薩克斯坦AQNI

-

2025年大興安嶺·塔河第七屆全國森林自行車賽開賽

7月11日,2025年大興安嶺·塔河第七屆全國森林自行車賽在塔河縣開賽,來自俄羅斯、白俄羅斯和中國的303名選手在我國最北的原始森林里競速騎

2025年大興安嶺·塔河第七屆全國森林自行車賽開賽

7月11日,2025年大興安嶺·塔河第七屆全國森林自行車賽在塔河縣開賽,來自俄羅斯、白俄羅斯和中國的303名選手在我國最北的原始森林里競速騎

-

高鐵站臺可以打傘嗎?打傘會觸電嗎?專家解讀→

眼下正是暑運客流高峰期。在高鐵站臺上,如果遇到下雨天,可以打傘嗎?其實,不知道您有沒有注意過,在高鐵站臺上有時會看到禁止打傘的標志

高鐵站臺可以打傘嗎?打傘會觸電嗎?專家解讀→

眼下正是暑運客流高峰期。在高鐵站臺上,如果遇到下雨天,可以打傘嗎?其實,不知道您有沒有注意過,在高鐵站臺上有時會看到禁止打傘的標志

-

高溫天氣下民生保障“不降溫”:多地推出防暑降溫舉措護航生產生活

這兩天,長江以北地區受副熱帶高壓影響,高溫悶熱天氣發展,多地多部門推出系列舉措,為戶外勞動者送去清涼,保障百姓生產、生活穩定。山東

高溫天氣下民生保障“不降溫”:多地推出防暑降溫舉措護航生產生活

這兩天,長江以北地區受副熱帶高壓影響,高溫悶熱天氣發展,多地多部門推出系列舉措,為戶外勞動者送去清涼,保障百姓生產、生活穩定。山東

-

“夏”主題燈光秀點亮杭州

7月11日,杭州錢江新城夏主題燈光秀正式亮相。燈光秀分為夏夜綺夢古今夏趣蓬勃夏涌三個篇章,為夏夜的杭州增添獨特風景。杭州錢江新城夏主

“夏”主題燈光秀點亮杭州

7月11日,杭州錢江新城夏主題燈光秀正式亮相。燈光秀分為夏夜綺夢古今夏趣蓬勃夏涌三個篇章,為夏夜的杭州增添獨特風景。杭州錢江新城夏主

-

加蓬功夫小子萬里學做“興農人”:在詩意中國遇見鄉土新篇

‘曉看紅濕處,花重錦官城’,描繪的是雨后成都。詩中呈現的蓬勃生命力,在今日中國鄉村隨處可見。11日,四川天府新區細雨紛紛,

加蓬功夫小子萬里學做“興農人”:在詩意中國遇見鄉土新篇

‘曉看紅濕處,花重錦官城’,描繪的是雨后成都。詩中呈現的蓬勃生命力,在今日中國鄉村隨處可見。11日,四川天府新區細雨紛紛,

-

東南亞水果進口旺季 日均超200車榴蓮從友誼關口岸入境

7月11日,在廣西憑祥友誼關口岸貨物查驗平臺,從東南亞進口的榴蓮正接受查驗。友誼關口岸與越南接壤,當前正值東南亞水果進口旺季,榴蓮、

東南亞水果進口旺季 日均超200車榴蓮從友誼關口岸入境

7月11日,在廣西憑祥友誼關口岸貨物查驗平臺,從東南亞進口的榴蓮正接受查驗。友誼關口岸與越南接壤,當前正值東南亞水果進口旺季,榴蓮、

相關內容

- 掙錢顧家兩不誤 云南紅河創新“家門口”就業模式

- 西南財經大學天府學院開展&三下鄉&社會實踐活動

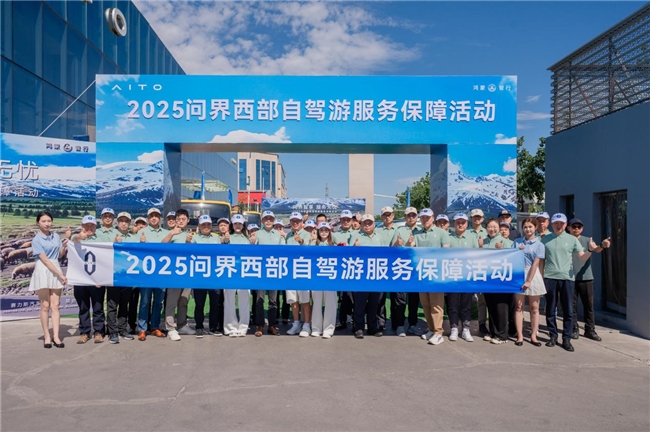

- 問界率先推出西部自駕游服務保障活動,引領汽車行業用戶服務新標桿

- 新疆博物館迎來暑期參觀高峰

- 四川成都:川渝兩地青少年霹靂舞表演者同臺競技

- 上海新認定30家跨國公司地區總部和15家外資研發中心

- 地鐵站內的招聘夜市 福建福州:為青年搭建高效就業對接平臺

- 一碗陜西面食中的“絲路味道”

- 2025年大興安嶺·塔河第七屆全國森林自行車賽開賽

- 高鐵站臺可以打傘嗎?打傘會觸電嗎?專家解讀→

- 高溫天氣下民生保障“不降溫”:多地推出防暑降溫舉措護航生產生活

- 川渝兩地開通離境退稅“即買即退”通辦服務

- “夏”主題燈光秀點亮杭州

- 加蓬功夫小子萬里學做“興農人”:在詩意中國遇見鄉土新篇

- 東南亞水果進口旺季 日均超200車榴蓮從友誼關口岸入境

- 齊白石等名家大作長沙展出

- 青海首部沉浸式旅游音樂劇《在那遙遠的地方》上演

- 寧波舟山國際航運中心全球排名升列第七

- 《現代漢語詞典》漢藏對照全文版正式出版發行

- 青海:清理75家“僵尸型”社會組織

熱門資訊

-

西南財經大學天府學院開展&三下鄉&社會實踐活動

2025年7月9日,西南財經大學天府學...

西南財經大學天府學院開展&三下鄉&社會實踐活動

2025年7月9日,西南財經大學天府學...

-

問界率先推出西部自駕游服務保障活動,引領汽車行業用戶服務新標桿

西部以其廣袤無垠的戈壁、雪山、草...

問界率先推出西部自駕游服務保障活動,引領汽車行業用戶服務新標桿

西部以其廣袤無垠的戈壁、雪山、草...

-

第六屆黃河兩岸清香酒高峰論壇圓滿舉辦

7月5日,以“黃河奔流 時代清香”...

第六屆黃河兩岸清香酒高峰論壇圓滿舉辦

7月5日,以“黃河奔流 時代清香”...

-

第二屆花色苷與能量健康高峰論壇在豫召開

2025年7月2日,由震宇生物科技(廣...

第二屆花色苷與能量健康高峰論壇在豫召開

2025年7月2日,由震宇生物科技(廣...

-

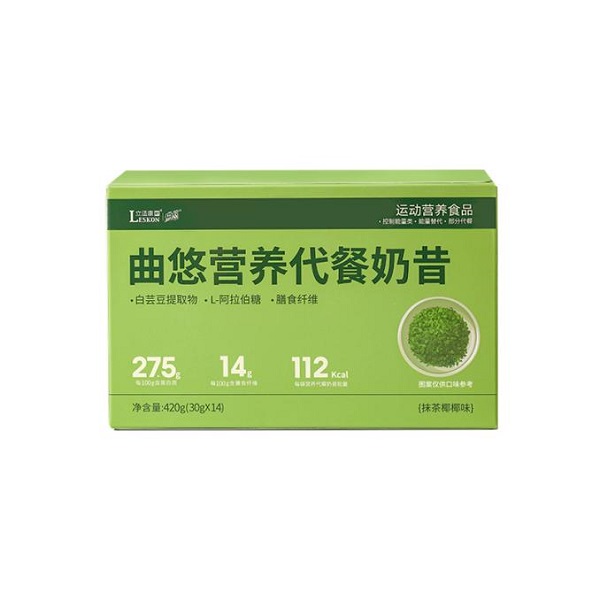

立適康曲悠抹茶代餐奶昔:體重管理新選擇

在當下,超重肥胖問題日益嚴峻。有...

立適康曲悠抹茶代餐奶昔:體重管理新選擇

在當下,超重肥胖問題日益嚴峻。有...

-

穩健醫療綠色發展之路:綠色手術室的創新實踐

相關數據顯示,全球醫療行業正面臨...

穩健醫療綠色發展之路:綠色手術室的創新實踐

相關數據顯示,全球醫療行業正面臨...

-

“國寶”添歲!重慶動物園為大熊貓“奇穎”舉辦一周歲生日會

張秀峰 攝1 36月28日,重慶動物...

“國寶”添歲!重慶動物園為大熊貓“奇穎”舉辦一周歲生日會

張秀峰 攝1 36月28日,重慶動物...

-

“長江口海事司法仲裁協同服務平臺”在上海揭牌

記者28日獲悉,長江口海事司法仲裁...

“長江口海事司法仲裁協同服務平臺”在上海揭牌

記者28日獲悉,長江口海事司法仲裁...

-

河南新密溱洧水城“開城”迎客

6月27日晚,河南省新密市溱洧水城...

河南新密溱洧水城“開城”迎客

6月27日晚,河南省新密市溱洧水城...

-

東盟學子廣西畢業:老撾女孩圓醫學夢 印尼兄妹盼歸國創業

東盟學子廣西畢業:老撾女孩圓醫學...

東盟學子廣西畢業:老撾女孩圓醫學夢 印尼兄妹盼歸國創業

東盟學子廣西畢業:老撾女孩圓醫學...

-

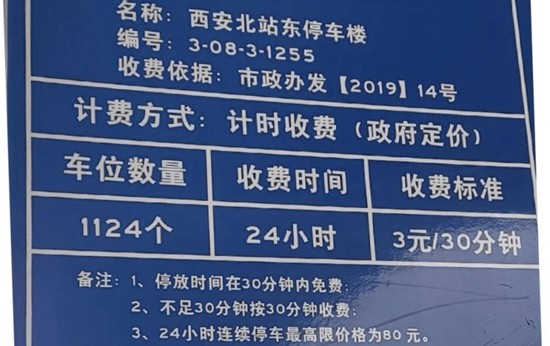

西安北站停車場收費標準,官方停車省錢攻略!

一.西安北站停車場如何收費1 小...

西安北站停車場收費標準,官方停車省錢攻略!

一.西安北站停車場如何收費1 小...

-

科技匠心鑄品質,明一牧羊純為寶寶成長保駕護航

在育兒的道路上,家長們無不懷揣著...

科技匠心鑄品質,明一牧羊純為寶寶成長保駕護航

在育兒的道路上,家長們無不懷揣著...

-

2025年“桂字號”防城特色農產品產銷對接活動在西安成功舉辦

2025年6月27日 ,由廣西壯族自治...

2025年“桂字號”防城特色農產品產銷對接活動在西安成功舉辦

2025年6月27日 ,由廣西壯族自治...

-

高考結束后還能出國留學嗎(內附高考后留學應急方案)

高考是孩子人生中的重要關卡,承載...

高考結束后還能出國留學嗎(內附高考后留學應急方案)

高考是孩子人生中的重要關卡,承載...

-

百濟神州百赫安?開啟全國商業化供貨和臨床實踐 —— 為HER2高表達晚期或轉移膽...

6月23日,百濟神州雙特異性HER2抑...

百濟神州百赫安?開啟全國商業化供貨和臨床實踐 —— 為HER2高表達晚期或轉移膽...

6月23日,百濟神州雙特異性HER2抑...

文章排行

最新圖文

-

“夏”主題燈光秀點亮杭州

7月11日,杭州錢江新城夏主題燈光...

“夏”主題燈光秀點亮杭州

7月11日,杭州錢江新城夏主題燈光...

-

加蓬功夫小子萬里學做“興農人”:在詩意中國遇見鄉土新篇

‘曉看紅濕處,花重錦官城&rs...

加蓬功夫小子萬里學做“興農人”:在詩意中國遇見鄉土新篇

‘曉看紅濕處,花重錦官城&rs...

-

東南亞水果進口旺季 日均超200車榴蓮從友誼關口岸入境

7月11日,在廣西憑祥友誼關口岸貨...

東南亞水果進口旺季 日均超200車榴蓮從友誼關口岸入境

7月11日,在廣西憑祥友誼關口岸貨...

-

齊白石等名家大作長沙展出

7月11日,中國美術 百年經典近現...

齊白石等名家大作長沙展出

7月11日,中國美術 百年經典近現...