省人大代表“支招”如何讓制造業“當好家”——對接粵東西北 優化產業分工-天天視訊

廣州制造業企業的現代化車間(資料圖片) 廣州日報全媒體記者李波 攝

(資料圖片)

(資料圖片)

“制造業當家”,無疑是今年廣東省兩會的熱詞之一。

2023年省政府工作報告指出,以實體經濟為本、堅持制造業當家,加快建設制造強省、質量強省,更高立起現代化產業體系支柱。未來五年,廣東要“制造業這份厚實的家當做強做大”。

廣東省從“三來一補”發展成為舉世矚目的“世界工廠”,制造業發展取得了輝煌成績。但與實現“制造業當家”的要求相比,廣東仍有很大提升空間。生產要素成本不斷增加、區域發展不平衡、科技創新能力有待提高……都制約著廣東制造業更進一步。如何破解這些難題,省人大代表紛紛“支招”。

談 制造業分工與布局

“廣東制造業投資強度仍需加強。土地、人才等生產要素成本較高,一定程度上侵蝕了企業利潤,進而影響了制造業投資擴產的積極性。”省人大代表、深圳市南山區發展和改革局局長楊丹一針見血地指出,生產要素成本制約著現階段廣東制造業發展速度。

針對現狀,楊丹認為必須強化生產要素保障,塑造制造業發展環境優勢。

他建議,應建立制造業空間保障體系,通過園區優化帶動、城市更新、劃設工業用地控制線等辦法,充分保障制造業發展空間。圍繞不同產業集群的發展需求,打造產業用房供給體系,推動產業鏈上下游企業集聚發展。

在實際工作中,楊丹見證了眾多制造業項目從招商到落地的全過程,這個過程讓他意識到,重大項目建設,對于提升先進制造業競爭力發揮著重要作用。

招得了商,更要投得了產、發展得好,項目落地僅僅是招商的第一步。楊丹認為,讓企業過得舒心,就要營造更適合企業發展的營商環境。他建議相關部門要加強制造業項目跟蹤服務,實施并聯審批、容缺受理等服務模式,加快形成制造業重大項目早開工、早建設、早投產、早見效的良性循環、滾動發展格局,促進制造業投資穩存量、促增量。同時,圍繞制造業大力發展服務經濟,大力提升專業服務業水平能力。

目前,廣東省制造業發展并不平衡,產業協同和資源配置有待優化。楊丹告訴記者,粵東粵西粵北地區產業基礎較弱,只是簡單承接珠三角地區的產業轉移,但與珠三角地區之間沒有形成緊密的產業協同配套關系;此外,由于利益共享和風險共擔機制有待完善,導致制造業轉移存在“蛙跳”現象,出現直接向東南亞地區轉移的情況。

針對區域發展不平衡、產業聯系松散的情況,楊丹建議加強區域協同發展引導區域因地制宜承接產業。

他認為,珠三角應立足生產要素優勢,推動制造業高端化發展,引導珠三角外溢產業優先向東西兩翼沿海制造業拓展帶和北部綠色制造發展區轉移;粵東粵西粵北應立足資源稟賦,強化產業基礎設施建設,加強與珠三角地區產業對接,形成緊密銜接、互為支撐的產業分工業態。

談 制造業政策與人才

“科技創新能力,仍制約著廣東制造業更進一步。”在制造業摸爬滾打了二十多年,省人大代表、浩洋股份有限公司董事長蔣偉楷注意到,廣東制造業在部分關鍵核心技術上,還沒有實現自主可控。部分元器件、關鍵零部件、核心材料以及控制系統等還需要進口。他最期待相關部門繼續支持企業創新,大力支持高新技術企業研發、技改等工作,給予政策和資金支持,來推進制造業發展。

“近年來,制造業企業,特別是中小企業對研發創新和成果轉化的需求日益旺盛,越來越多的企業成立專門的研發機構,進行自研開發和合作開發。想要讓技術真正轉化成為生產力,還需要更完善的機制和政策來加速。”蔣偉楷認為。

“政策風向標的轉變將激發中小企業對成果轉化的真實需求。”蔣偉楷建議,要充分發揮政府有形之手的作用,相關部門可以對先進制造企業中研發投入大、占比高、科技轉化成果多及科技轉化成果優的企業,給予科技轉化項目的補貼及獎勵,鼓勵支持先進制造企業科技轉化,實現企業的創新發展。

他認為,應當避免出現企業為了高新技術企業認定和相關稅收優惠而購買和轉讓與企業發展方向不一致的專利,還應該摒棄以專利作為唯一評判標準。

在實際生產中,蔣偉楷也注意到,不少企業存在有研發需求,但是沒有資源和渠道進行研發的問題。針對這些問題,蔣偉楷認為可以通過創新挑戰賽、難題招標制、創新服務券等形式,為真正有研發需求和研發信心的企業搭橋、鋪路。形成多層次、立體式對接渠道,提高匹配成功率。

人才是第一資源。制造業想要實現高質量發展,需要一支強大人才隊伍來支持、來保障。制造業對于技術型人才、科研型人才的要求越來越高,如何為制造業企業引進、培育人才,也是破解制造業高質量發展的“必考題”。蔣偉楷建議相關部門支持和幫助企業及時補充和吸納一線生產人員,包括博士等高層次的研發人員、技術人員、營銷人員和管理人員,持續提升行業和企業的綜合實力。“讓人才愿意來,更愿意留下來,我也建議相關部門能夠協助協調解決企業骨干員工入戶、購房、子女入學等問題,解決員工后顧之憂。”

文/廣州日報全媒體記者賈政、魏麗娜

免責聲明:本文不構成任何商業建議,投資有風險,選擇需謹慎!本站發布的圖文一切為分享交流,傳播正能量,此文不保證數據的準確性,內容僅供參考

-

省人大代表“支招”如何讓制造業“當好家”——對接粵東西北 優化產業分工-天天視訊

省人大代表“支招”如何讓制造業“當好家”——對接粵東西北優化產業分工_廣州日報大洋網廣州制造業企業的現代化車間(資料圖片)廣州日...

省人大代表“支招”如何讓制造業“當好家”——對接粵東西北 優化產業分工-天天視訊

省人大代表“支招”如何讓制造業“當好家”——對接粵東西北優化產業分工_廣州日報大洋網廣州制造業企業的現代化車間(資料圖片)廣州日...

-

代表熱議建設粵港澳大灣區高水平人才高地-焦點

“好的科研環境、創業環境,是吸引人才的基礎。”省人大代表、廣東大灣區空天信息研究院總工程師周斌說。在省十四屆人大一次會議期間,...

代表熱議建設粵港澳大灣區高水平人才高地-焦點

“好的科研環境、創業環境,是吸引人才的基礎。”省人大代表、廣東大灣區空天信息研究院總工程師周斌說。在省十四屆人大一次會議期間,...

-

黃楚平當選廣東省人大常委會主任 王偉中當選廣東省省長

廣東省第十四屆人民代表大會第一次會議1月16日選舉黃楚平為省人大常委會主任,黃寧生、葉貞琴、張碩輔、肖亞非、劉雅紅(女)、譚玲(女...

黃楚平當選廣東省人大常委會主任 王偉中當選廣東省省長

廣東省第十四屆人民代表大會第一次會議1月16日選舉黃楚平為省人大常委會主任,黃寧生、葉貞琴、張碩輔、肖亞非、劉雅紅(女)、譚玲(女...

-

【羊晚政見】多位“95后”代表委員亮相廣東兩會,帶來了什么?-天天即時

文 羊城晚報全媒體記者張豪董柳在今年的廣東省兩會期間,記者留意到,在省人大代表、省政協委員隊伍里,出現了一批“95后”年輕面孔,...

【羊晚政見】多位“95后”代表委員亮相廣東兩會,帶來了什么?-天天即時

文 羊城晚報全媒體記者張豪董柳在今年的廣東省兩會期間,記者留意到,在省人大代表、省政協委員隊伍里,出現了一批“95后”年輕面孔,...

-

廣州南沙在澳門舉行政策推介交流會-世界快看點

文 羊城晚報全媒體記者冷霜通訊員張玥寧圖 南宣羊城晚報全媒體記者獲悉,1月14日,廣州南沙與澳門國際科技產業發展協會共同舉辦《南沙...

廣州南沙在澳門舉行政策推介交流會-世界快看點

文 羊城晚報全媒體記者冷霜通訊員張玥寧圖 南宣羊城晚報全媒體記者獲悉,1月14日,廣州南沙與澳門國際科技產業發展協會共同舉辦《南沙...

-

律師行業的省人大代表參會,都說了些啥?-焦點短訊

文 羊城晚報全媒體記者董柳何寧圖 羊城晚報全媒體記者宋金峪曾育文廣東省十四屆人大一次會議期間,有多位來自廣東律師行業的省人大代...

律師行業的省人大代表參會,都說了些啥?-焦點短訊

文 羊城晚報全媒體記者董柳何寧圖 羊城晚報全媒體記者宋金峪曾育文廣東省十四屆人大一次會議期間,有多位來自廣東律師行業的省人大代...

-

【視頻】新老代表熱忱履職,積極為粵共謀良策-世界獨家

文 羊城晚報全媒體記者何寧視頻 羊城晚報全媒體記者宋金峪曾育文王綺靜新代表帶來新氣象。在廣東省第十四屆人大代表中,連任代表占代...

【視頻】新老代表熱忱履職,積極為粵共謀良策-世界獨家

文 羊城晚報全媒體記者何寧視頻 羊城晚報全媒體記者宋金峪曾育文王綺靜新代表帶來新氣象。在廣東省第十四屆人大代表中,連任代表占代...

-

視頻|廣東省人大代表黃山:建議在全省范圍內建設律師遠程視頻會見中心

文 羊城晚報全媒體記者何寧董柳視頻拍攝 羊城晚報全媒體記者宋金峪曾育文視頻剪輯 羊城晚報全媒體記者曾育文王綺靜廣東省十四屆人大...

視頻|廣東省人大代表黃山:建議在全省范圍內建設律師遠程視頻會見中心

文 羊城晚報全媒體記者何寧董柳視頻拍攝 羊城晚報全媒體記者宋金峪曾育文視頻剪輯 羊城晚報全媒體記者曾育文王綺靜廣東省十四屆人大...

-

高言值丨曾學智:建議出臺聽障兒童康復治療費用財政兜底政策,助其回歸有聲世界

文 羊城晚報全媒體記者何寧圖 羊城晚報全媒體記者宋金峪曾育文2023年省兩會期間,廣東省人大代表、廣東偉倫律師事務所主任曾學智熱切關注聽障

高言值丨曾學智:建議出臺聽障兒童康復治療費用財政兜底政策,助其回歸有聲世界

文 羊城晚報全媒體記者何寧圖 羊城晚報全媒體記者宋金峪曾育文2023年省兩會期間,廣東省人大代表、廣東偉倫律師事務所主任曾學智熱切關注聽障

-

在省人大會議上,當劉紅梅代表遇上了劉紅梅代表……-環球快資訊

文 羊城晚報全媒體記者侯夢菲圖 羊城晚報全媒體記者宋金峪曾育文王綺靜“咱們終于見上面了!”1月14日晚,參加廣東省十四屆人大一次會...

在省人大會議上,當劉紅梅代表遇上了劉紅梅代表……-環球快資訊

文 羊城晚報全媒體記者侯夢菲圖 羊城晚報全媒體記者宋金峪曾育文王綺靜“咱們終于見上面了!”1月14日晚,參加廣東省十四屆人大一次會...

相關內容

- 省人大代表“支招”如何讓制造業“當好家”——對接粵東西北 優化產業分工-天天視訊

- 通訊:“歡樂春節”廟會活動把中國年味帶進尼日利亞

- 山東泰安:喜饃飄香年味濃-全球觀速訊

- 代表熱議建設粵港澳大灣區高水平人才高地-焦點

- 黃楚平當選廣東省人大常委會主任 王偉中當選廣東省省長

- 扎根一方水土 用好鄉土資源——2023開年鄉村產業振興觀察之“土”字篇-天天訊息

- 星空有約 | 這個兔年有些長,年頭年尾都有春-世界球精選

- 新華全媒+|幸福最是團圓時——記車站那些回家人

- Office怎么激活? 免費永久激活Office的操作步驟

- PPT里的音樂如何從頭到尾一直播放?PPT里的音樂設置的方法

- 從大綱導入的PPT怎么取消原格式?從大綱導入的PPT取消原格式的教程

- 怎么把WPS文檔保存到本地?WPS把文檔保存到本地的教程

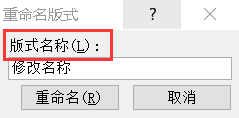

- PPT幻燈片母版怎么重命名?PPT更改幻燈片母版名稱的步驟

- 抖音emoji表情如何添加到微信里?抖音emoji表情添加到微信里的具體方法

- 115網盤怎么下載bt文件?115網盤bt文件下載的流程

- 如何在剪映里改變錄音的聲音?剪映電腦版錄音變聲的操作教程

- ?WPS里怎么設置邊框底紋?WPS設置邊框底紋的教程

- PPT里smartart如何設置超鏈接?PPT給SmartArt圖形設置超鏈接的教程

- 當日快訊:春節檔平均票價近7年首次下降,預售平均票價53.7元-當前獨家

- 17歲商竣程大爆冷闖入澳網次輪是什么情況 17歲商竣程大爆冷闖入澳網次輪具體來龍去脈是怎么樣-今日熱聞

熱門資訊

-

山東泰安:喜饃飄香年味濃-全球觀速訊

2023年1月14日,山東省泰安市泰山...

山東泰安:喜饃飄香年味濃-全球觀速訊

2023年1月14日,山東省泰安市泰山...

-

通訊:“歡樂春節”廟會活動把中國年味帶進尼日利亞

1月14日,在尼日利亞阿布賈,人們...

通訊:“歡樂春節”廟會活動把中國年味帶進尼日利亞

1月14日,在尼日利亞阿布賈,人們...

-

PPT里smartart如何設置超鏈接?PPT給SmartArt圖形設置超鏈接的教程

PPT里smartart如何設置超鏈接?PPT...

PPT里smartart如何設置超鏈接?PPT給SmartArt圖形設置超鏈接的教程

PPT里smartart如何設置超鏈接?PPT...

-

?WPS里怎么設置邊框底紋?WPS設置邊框底紋的教程

?WPS里怎么設置邊框底紋?WPS設置...

?WPS里怎么設置邊框底紋?WPS設置邊框底紋的教程

?WPS里怎么設置邊框底紋?WPS設置...

-

如何在剪映里改變錄音的聲音?剪映電腦版錄音變聲的操作教程

如何在剪映里改變錄音的聲音?剪映...

如何在剪映里改變錄音的聲音?剪映電腦版錄音變聲的操作教程

如何在剪映里改變錄音的聲音?剪映...

-

115網盤怎么下載bt文件?115網盤bt文件下載的流程

115網盤怎么下載bt文件?115網盤bt...

115網盤怎么下載bt文件?115網盤bt文件下載的流程

115網盤怎么下載bt文件?115網盤bt...

-

抖音emoji表情如何添加到微信里?抖音emoji表情添加到微信里的具體方法

抖音emoji表情如何添加到微信里?抖...

抖音emoji表情如何添加到微信里?抖音emoji表情添加到微信里的具體方法

抖音emoji表情如何添加到微信里?抖...

-

PPT幻燈片母版怎么重命名?PPT更改幻燈片母版名稱的步驟

PPT幻燈片母版怎么重命名?PPT更改...

PPT幻燈片母版怎么重命名?PPT更改幻燈片母版名稱的步驟

PPT幻燈片母版怎么重命名?PPT更改...

-

怎么把WPS文檔保存到本地?WPS把文檔保存到本地的教程

怎么把WPS把文檔保存到本地?WPS把...

怎么把WPS文檔保存到本地?WPS把文檔保存到本地的教程

怎么把WPS把文檔保存到本地?WPS把...

-

從大綱導入的PPT怎么取消原格式?從大綱導入的PPT取消原格式的教程

從大綱導入的PPT怎么取消原格式?從...

從大綱導入的PPT怎么取消原格式?從大綱導入的PPT取消原格式的教程

從大綱導入的PPT怎么取消原格式?從...

-

PPT里的音樂如何從頭到尾一直播放?PPT里的音樂設置的方法

PPT里的音樂如何從頭到尾一直播放?...

PPT里的音樂如何從頭到尾一直播放?PPT里的音樂設置的方法

PPT里的音樂如何從頭到尾一直播放?...

-

Office怎么激活? 免費永久激活Office的操作步驟

Office怎么激活? 免費永久激活Off...

Office怎么激活? 免費永久激活Office的操作步驟

Office怎么激活? 免費永久激活Off...

-

春運防疫“兔”鑒-全球頭條

還有五天就是除夕,時速300公里的...

春運防疫“兔”鑒-全球頭條

還有五天就是除夕,時速300公里的...

-

春天 我想對你說 | 新生命 新開始-天天熱門

一位在春節前忙碌的婦產科醫生,在...

春天 我想對你說 | 新生命 新開始-天天熱門

一位在春節前忙碌的婦產科醫生,在...

-

西安美術學院王珠珠教授當選中國民主促進會第15屆中央委員會委員

2022年12月19日,中國民主促進會第...

西安美術學院王珠珠教授當選中國民主促進會第15屆中央委員會委員

2022年12月19日,中國民主促進會第...

文章排行

最新圖文

-

視頻|廣東省人大代表黃山:建議在全省范圍內建設律師遠程視頻會見中心

文 羊城晚報全媒體記者何寧董柳視...

視頻|廣東省人大代表黃山:建議在全省范圍內建設律師遠程視頻會見中心

文 羊城晚報全媒體記者何寧董柳視...

-

高言值丨曾學智:建議出臺聽障兒童康復治療費用財政兜底政策,助其回歸有聲世界

文 羊城晚報全媒體記者何寧圖 羊...

高言值丨曾學智:建議出臺聽障兒童康復治療費用財政兜底政策,助其回歸有聲世界

文 羊城晚報全媒體記者何寧圖 羊...

-

在省人大會議上,當劉紅梅代表遇上了劉紅梅代表……-環球快資訊

文 羊城晚報全媒體記者侯夢菲圖 ...

在省人大會議上,當劉紅梅代表遇上了劉紅梅代表……-環球快資訊

文 羊城晚報全媒體記者侯夢菲圖 ...

-

“情暖萬家 慈善為民” 廣州市正佳慈善基金會2023年新春慰問關愛活動

春節將至,歲寒情深。在新春佳節即...

“情暖萬家 慈善為民” 廣州市正佳慈善基金會2023年新春慰問關愛活動

春節將至,歲寒情深。在新春佳節即...