青藏高原研究專家:“巔峰使命”實現對珠峰科考的重大里程碑式突破

文/羊城晚報全媒體記者 陳亮

圖/受訪者供圖

4日中午,“巔峰使命2022”珠峰科考行動獲得關鍵性成功,13名隊員登頂珠穆朗瑪峰并完成世界海拔最高自動氣象站的架設(8830米)。這次科考有何重要意義?為何要攀登這么高?除了登頂還取得了哪些成果?背后有何故事?為此,羊城晚報記者專訪了中山大學測繪科學與技術學院院長、極地研究中心主任程曉教授和山東師范大學地理與環境學院副教授、博士生導師孫維君。

程曉是極地、冰凍圈、青藏高原研究專家,曾四次赴南極、十余次赴北極、三次進藏開展科考,在青藏高原冰川監測方面發表多篇研究成果;孫維君則是本次珠峰科考16支科考小組其中一組的領隊,負責珠峰海拔7028米自動氣象站架設工作的協調和培訓。

“巔峰使命”珠峰科考大氣探測科考小分隊(左三為孫維君)

2006年8月,程曉考察珠峰大本營

2006年8月,程曉考察珠峰大本營

填補我國高海拔區域科考的空白區域

羊城晚報全媒體記者:本次“巔峰使命”珠峰科考的背景是什么?是否取得了預期目標?

程曉:“巔峰使命”珠峰科考是2017年啟動的我國第二次青藏高原綜合科學考察的重要行動,即開展珠峰極高海拔地區綜合科學考察研究。本次科考于2022年4月28日全面啟動,共有5個科考分隊16支科考小組270多名科考隊員參加,這是2017年第二次青藏科考以來學科覆蓋面最廣、參加科考隊員最多、采用的儀器設備最先進的綜合性科考。

此次科考首次應用先進技術、方法和手段,圍繞西風-季風協同作用、亞洲水塔變化、生態系統與生物多樣性、人類活動等重大科學問題,協同考察研究珠峰地區大氣、水、生物等六大圈層的垂直變化特征和相互作用機理,揭秘氣候變暖背景下珠峰極高海拔區環境變化規律、溫室氣體濃度變化特征及生態系統碳匯功能、人類對極端環境的適應特征等,目標是實現地球系統科學研究的新突破,在此基礎上提出珠峰自然保護創新科學方案。

登頂珠峰是整個珠峰科考活動的一部分,目前已圓滿完成相關科考任務。除了搭設高海拔梯度氣象觀測站外,還首次在峰頂利用高精度雷達測量峰頂冰雪厚度、采集冰雪樣和大氣樣品等,總體來說,此次科考的預期目標已基本完成。

羊城晚報全媒體記者:這次珠峰科考在青藏高原科學考察方面具有哪些重要意義?

程曉:此次珠峰科考是我國首次突破8000米以上海拔高度,填補了我國乃至世界青藏高原科學考察或者高海拔區域科考的空白區域。在這里我們可以觀測到很多之前沒有觀測到的大氣和環境現象,對于我們理解對流層頂的大氣環流、極高海拔地區輻射變化、溫室氣體濃度變化特征等具有非常重要的意義。除了上述地球科學考察以外,在極高海拔環境下,開展高海拔缺氧的人體健康效應研究也是之前沒有機會開展的。

羊城晚報全媒體記者:本次珠峰登頂,科考隊員完成世界海拔最高自動氣象站的架設,該氣象站將發揮什么作用?

程曉:世界海拔最高自動氣象站(“巔峰氣象站”),架設于珠峰海拔8830米處,該自動氣象站由太陽能電池板供電,正常情況下可使用2年。可經過衛星通信,傳送溫度、濕度、風向、風速、太陽輻射等氣象信息。該氣象站可實現珠峰極高海拔區氣象梯度自動觀測和數據傳輸,獲取的實測數據將填補珠峰極高海拔氣象記錄空白,為國際高海拔氣象環境監測提供極其寶貴的觀測數據。

從珠峰大本營看珠峰和絨布冰川(由本次參加科考的中國科技大學教授耿雷提供)

大氣探測科考小分隊準備釋放探空氣球(右二為孫維君)

登頂背后是各類輔助支撐人員的參與

羊城晚報全媒體記者:科考攀登和普通攀登的區別在哪里?為什么要攀登那么高?

程曉:科考攀登和普通攀登的區別在于前者是帶著科學探索的目的開展的,后者主要以安全登頂并下撤為主要目的,通常只需帶齊生命支持系統,但科考必須帶上科考裝備,且攀登節奏也需根據科考要求來制定。

為什么要攀登那么高去考察?這如同問為什么我們要潛到萬米海溝去考察一樣。無論是11000米深的海溝還是海拔8848米高的珠峰,抑或是南北極,都是地球上環境極端惡劣的地區,難以抵達和駐留,缺乏觀測和探測,因此人類知之甚少。我們要認識地球家園,揭示氣候變化背景下極高海冰的環境演變和變化規律,必須開展這類考察。之前由于我國國力和科考裝備的局限,我們對珠峰的科學考察規模較小,尤其是峰頂的考察也基本以測量高度為主,沿途冰川的測量開展得更少。此次成功登頂開展探測并架設自動氣象站,是我國對珠峰科考的重大里程碑式的突破。

羊城晚報全媒體記者:珠峰科考對于隊員有何要求?

程曉:登頂并開展科考,對于科考隊員的要求是非常高的,此次登頂的隊員都是精挑細選的,首先是身體好,因為攀登珠峰是一項極具挑戰的行為,攀登者要面臨高寒、缺氧等一系列難題(例如5月4日凌晨1名科考登頂隊員手部凍傷,留在了海拔8300米)。其次是對科考儀器的操作要非常熟練,能順利利用設備開展觀測,同時解決儀器設備可能出現的故障。

以自動氣象站為例,重量約50公斤,需分別運兩臺到海拔8300和8830米,整個設備是通過分拆交給登山隊員運輸的,這樣保證每人承擔的重量不超7公斤。分拆后的設備需重新拼裝,且保證能正常工作,在極端環境很考驗隊員的意志和專業技術水平。

再就是峰頂冰雷達掃描工作,需對儀器工作狀態很熟悉,保證在極其有限的時間窗口內,在峰頂狹小的區域內開展十分精細的雪深掃描,因此專業擅長非常重要。

羊城晚報全媒體記者:從事其他職業的人有沒有可能成為科考隊員的一分子?

程曉:開展珠峰綜合科考是一個龐大的系統工程,需要各類人員的參與和支持,除了科研人員外,向導、司機、廚師、醫生、登山隊員等各類輔助支撐人員,是整個科考得以順利完成的重要保障。登珠峰,站在臺前的是少數幾個登頂隊員,幕后是包括從大本營5200米到峰頂8848米這之間多個營地的支持人員。有健康的體魄,輔以專業知識的培訓,普通人也可以成為科考隊員的一分子,在科考中貢獻力量甚至完成關鍵的觀測操作。

珠峰金頂(由本次參加科考的中國科技大學教授耿雷提供)

測繪遙感技術為科考安全保駕護航

羊城晚報全媒體記者:在珠峰科考中運用了哪些先進的設備和技術?

程曉:在珠峰高程測繪活動中采用了水準儀、全站儀、衛星定位接收機等測量設備已經全部國產化,值得一提的是我國北斗衛星定位系統的建成,北斗衛星定位接收機的國產化也讓我國在定位導航領域走在了世界前沿。

羊城晚報全媒體記者:您所熟悉的測繪遙感技術在珠峰科考中發揮了什么作用?

程曉:測繪遙感技術在多次珠峰科考中都發揮了重要作用。例如2020年珠峰高程測量,不僅利用了水準測量、三角高程測量等傳統測繪手段,而且還引入了GNSS定位、航空重力測量、測雪深雷達等多種先進測繪遙感手段。

在此次珠峰科考中,測繪遙感技術不僅作為科學考察手段,還作為保障手段,對科考安全進行了護航。例如地形圖對于科考線路規劃、自動氣象站選址等工作都極為重要,而傳統測繪手段以及公開的地形資料不論在精度與分辨率方面都有所欠缺,采用先進的測繪遙感手段如三維激光掃描以及無人機攝影測量等可以獲取高分辨率高精度的數字地形。特別是對于冰塔林密集分布的冰川末端,以及冰裂隙分布的冰川消融區,更為精細的數字地形,對科考安全保障具有重要意義。

與此同時,在全球暖化背景下,定量評估冰川物質損失是重要科學議題。對比不同時期測繪的數字地形,可以評估相應時期內冰川物質損失,這也是調查全球冰川物質損失的普遍方法;相比傳統冰川表面花桿測量,該方法能以更小的工作量完成更為廣泛的普查。此外,無人船水下地形測量,GNSS觀測網絡布設等先進測繪遙感技術在珠峰科考中扮演了重要角色。

海拔7028米自動氣象站架設操作培訓

在8個梯度架設不同用途的自動氣象站

羊城晚報全媒體記者:您和您的分隊在本次“巔峰使命”珠峰科考中承擔什么任務?

孫維君:中國氣象科學研究院(以下簡稱氣科院)對此次科考活動進行了大力支持,專門組成了10人科研和考察團隊參與,并派出了5人赴珠峰執行“珠峰地區大氣垂直結構探測”相關科考任務的現場實施。主要任務一是在珠峰海拔7028米架設低成本、便攜式、耐低溫的自動氣象站,讓我們的國產儀器能逐漸代替國外產品,而且要把成本降下來;二是在海拔5200米大本營放探空氣球,運氣好時飛行高度可以到達3萬米以上的平流層,對珠峰地區的垂直空間進行大氣探測。由于我06、07、08年參加了珠峰科考,所以這次負責小分隊協調保障和自動氣象站的架設培訓等工作。

羊城晚報全媒體記者:在7028米架設自動氣象站,和8830米處的有何異同?

孫維君:這次中科院青藏高原研究所科考分隊完成了在海拔5200、5400、5800、6500、7028、7790、8300和8830米這8個梯度分別架設自動氣象站,它們之間并不是簡單地重復,都承載不同的科研任務。通過監測不同海拔高度處的氣象要素,來摸清楚珠峰地區未來的氣候變化,有助于更好地了解珠峰地區的冰川消融變化情況。

總的來說,本次架設的不同海拔高度的自動氣象站刷新了珠峰科考的世界紀錄,為摸清楚珠峰地區環境變化奠定了強有力的基礎。本次科考重點聚焦于珠峰地區的冰川、大氣和生態等各要素環境變化,包括絨布河河水、冰川厚度、冰川高程變化、大氣成分和科考隊員健康等各方面進行了探測,通過收集珠峰地區的基礎數據,將構建模型來模擬、預測冰川和水資源的未來變化,以更好地保護它們,從而對整個地球的可持續發展提供服務和保障。

高寒、缺氧是登山隊員的最大“敵人”

羊城晚報全媒體記者:5月4日是本次科考登山隊沖頂的日期,您的分隊為此提供了哪些支持?

孫維君:我們分隊于5月3日14時、20時和5月4日凌晨2時和上午8時進行了4次加密探空觀測,為天氣預報提供了數據支撐。此外,團隊還在珠峰進行了國產探空儀同球觀測實驗,實驗證明了國產探空儀相較于國外同類產品,具有成本低、操作簡單、便攜、準備時間短等優點,能夠適用于多種氣象條件下的快速氣象觀測和氣象研究任務。

羊城晚報全媒體記者:為了本次科考,您和隊員們做了哪些準備,克服了哪些困難?

孫維君:首先身體素質要加強,來高原之前我們進行了一個多月的拉練,通過長跑和爬山等耐力訓練,逐漸把身體機能調整到較好的狀態;其次,在專業上,充分了解已發表的科研成果,反復培訓機器設備的安裝操作,對在基巖上如何固定自動氣象站進行改造設計。到達拉薩后,我們先集中隔離7天,再歷經2天的汽車行程到達珠峰大本營(海拔5200米),然后冒著零下十幾度的低溫和七八級的大風在極度缺氧的環境下開展科考工作。

高寒、缺氧的環境是我們面臨的最大困難。4月份的時候,有時夜晚氣溫降至零下20多攝氏度,有一天還刮起了10級以上大風,把我們的帳篷和所有東西都掀翻了。同事們再搭起來,之后又吹倒了,再搭起來,并檢查儀器是否正常,反反復復。為了抵御寒冷,我們睡覺使用睡袋,再多蓋衣服,同一個帳篷里的人是真正“抱團取暖”。因為缺氧的緣故,我們起床上廁所、吃飯、洗刷東西都感覺氣喘吁吁的。

免責聲明:本文不構成任何商業建議,投資有風險,選擇需謹慎!本站發布的圖文一切為分享交流,傳播正能量,此文不保證數據的準確性,內容僅供參考

關鍵詞: 青藏高原

-

ICL植入徑向可獲理想“拱高” 找到ICL近視手術最佳位置“密鑰”

近日,復旦大學附屬眼耳鼻喉科醫院視光學臨床科研團隊發現,ICL(可植入式隱形眼鏡)晶體的尺寸和植入徑向對遠期安全性非常重要,并證實調整I

ICL植入徑向可獲理想“拱高” 找到ICL近視手術最佳位置“密鑰”

近日,復旦大學附屬眼耳鼻喉科醫院視光學臨床科研團隊發現,ICL(可植入式隱形眼鏡)晶體的尺寸和植入徑向對遠期安全性非常重要,并證實調整I

-

新發現!科學家揭示常綠闊葉林的起源與演化

在中國科學院B類先導專項的資助下,中國科學院華南植物園植物科學中心分子生態學團隊與韓國Sungshin Women’s University等單位合作

新發現!科學家揭示常綠闊葉林的起源與演化

在中國科學院B類先導專項的資助下,中國科學院華南植物園植物科學中心分子生態學團隊與韓國Sungshin Women’s University等單位合作

-

“五一”假期福建石獅市共接待游客12萬人次

記者5月6日從市文體旅游局獲悉,五一假期,我市共接待游客12萬人次。據悉,今年五一假期,我市共有2家A級旅游景區正常開放,并推出特色項目

“五一”假期福建石獅市共接待游客12萬人次

記者5月6日從市文體旅游局獲悉,五一假期,我市共接待游客12萬人次。據悉,今年五一假期,我市共有2家A級旅游景區正常開放,并推出特色項目

-

挖掘消費潛力!福建出臺八舉措促進商務領域消費提質擴容

記者從省商務廳獲悉,為進一步激發消費信心,挖掘消費潛力,近日,福建省外貿外資(穩價保供)協調機制辦公室印發《福建省促進商務領域消費提

挖掘消費潛力!福建出臺八舉措促進商務領域消費提質擴容

記者從省商務廳獲悉,為進一步激發消費信心,挖掘消費潛力,近日,福建省外貿外資(穩價保供)協調機制辦公室印發《福建省促進商務領域消費提

-

建德市更樓街道推進壽昌江流域治理 共塑城南新城新風貌

春天的壽昌江是靈動的,一江碧水穿城而過。近年來,建德市更樓街道通過長效管控、污水零直排、美麗河道建設等舉措,常態化推進壽昌江流域治

建德市更樓街道推進壽昌江流域治理 共塑城南新城新風貌

春天的壽昌江是靈動的,一江碧水穿城而過。近年來,建德市更樓街道通過長效管控、污水零直排、美麗河道建設等舉措,常態化推進壽昌江流域治

-

優化營商環境 桐廬縣財政局多措并舉支持中小企業發展

加大面向中小企業采購份額、落實中小企業價格優惠政策、降低中小企業投標成本……為優化政府采購營商環境,全方位支持中小企業發展,202...

優化營商環境 桐廬縣財政局多措并舉支持中小企業發展

加大面向中小企業采購份額、落實中小企業價格優惠政策、降低中小企業投標成本……為優化政府采購營商環境,全方位支持中小企業發展,202...

-

天津構建現代化高質量綜合立體交通網 實現交通運輸高質量發展 千古百業興,先行在交通。記者從市政府新聞辦昨天召開的新聞發布會上獲悉,日前,市政府印發了《天津市貫徹落實〈國家綜合立體交通網規劃綱

-

最古老冷泉碳酸鹽巖揭示“雪球地球”大冰期后海洋硫酸根濃度

南京大學國際同位素效應研究中心教授彭永波團隊聯合美國內華達大學、以色列魏茨曼科學研究所、上海海洋大學等團隊,揭示了最古老的冷泉碳酸

最古老冷泉碳酸鹽巖揭示“雪球地球”大冰期后海洋硫酸根濃度

南京大學國際同位素效應研究中心教授彭永波團隊聯合美國內華達大學、以色列魏茨曼科學研究所、上海海洋大學等團隊,揭示了最古老的冷泉碳酸

-

科研人員使用三代測序數據構建高質量水稻泛基因組

近日,中國農業科學院作物科學研究所水稻分子設計技術與應用創新團隊和上海交通大學合作,基于111份代表性水稻資源的二代和三代全基因組測

科研人員使用三代測序數據構建高質量水稻泛基因組

近日,中國農業科學院作物科學研究所水稻分子設計技術與應用創新團隊和上海交通大學合作,基于111份代表性水稻資源的二代和三代全基因組測

-

首個同位素束流裝置正式投入使用 “身價”9.42億美元

據美國稀有同位素束流裝置(FRIB)網站2日報道,經過近十年等待,FRIB于5月2日正式投入使用,這臺身價9 42億美元的設備是第一個能制造并分析

首個同位素束流裝置正式投入使用 “身價”9.42億美元

據美國稀有同位素束流裝置(FRIB)網站2日報道,經過近十年等待,FRIB于5月2日正式投入使用,這臺身價9 42億美元的設備是第一個能制造并分析

相關內容

- 青藏高原研究專家:“巔峰使命”實現對珠峰科考的重大里程碑式突破

- 【組圖】世界微笑日丨軍營中的他們,笑起來真好看

- 最新!廣東疾控公布中高風險地區來(返)粵人員健康管理措施

- 抗疫一線|唐瑞云:24小時電話在線不間斷,手機都要“一日三餐”

- 兩球落后扳平比分女超聯賽長春女足3比3戰平北京女足

- 特別聚焦丨奶茶、麻辣燙、小燒烤……外賣騎手大量復工! “外賣生活”回來了

- 43天連“戰”兩所方艙醫院!7日,吉林大學中日聯誼醫院援會展中心方艙醫院順利關艙!

- 吉林省腫瘤醫院援吉醫療隊圓滿完成任務今日返長!

- 吉鏡頭丨“疫”線消殺

- 高顏值、可帶娃!新日風雅Q5·XS送到寶媽心坎里!

- 戒之館嬰親霜分享什么樣的枕頭適合寶寶?

- “雖然很忙,但還是忙點兒好”

- 一季度全省生豬存欄同比增4.8%

- 黨建引領按下復工復產“快進鍵”

- 中央第二生態環境保護督察組向我省移交的第三十二批信訪事項辦理情況

- 走近“強基生”

- 特別現場丨滿城春色送君歸!最后一批援吉醫療隊凱旋!感謝你,老鐵們!

- @長春人 如何約車 5種方式預約請看仔細了

- 吉網“延邊足球”特別聚焦之二丨延邊足球要發展繞不開“錢”,但絕不僅僅只是“錢”

- 疫中吉林暖時刻丨抗疫志愿者邵迎迎成19名老人的親“閨女”

熱門資訊

-

高顏值、可帶娃!新日風雅Q5·XS送到寶媽心坎里!

母親節將至,所有寶爸們,給寶媽的...

高顏值、可帶娃!新日風雅Q5·XS送到寶媽心坎里!

母親節將至,所有寶爸們,給寶媽的...

-

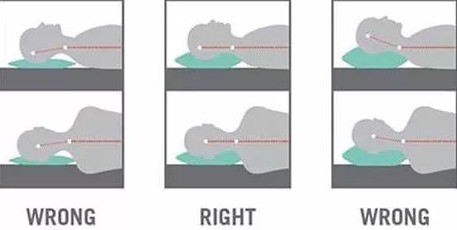

戒之館嬰親霜分享什么樣的枕頭適合寶寶?

戒之館嬰親霜分享什么樣的枕頭適合...

戒之館嬰親霜分享什么樣的枕頭適合寶寶?

戒之館嬰親霜分享什么樣的枕頭適合...

-

奇瑞捷豹路虎全新路虎發現運動版續航出眾,不斷超越新現代豪華期待

作為捷豹路虎以精湛工藝提升豪華品...

奇瑞捷豹路虎全新路虎發現運動版續航出眾,不斷超越新現代豪華期待

作為捷豹路虎以精湛工藝提升豪華品...

-

砥礪奮斗,遇見歐馬可,遇見更好的自己!

晨曦熠熠中,一輛歐馬可S1輕盈版快...

砥礪奮斗,遇見歐馬可,遇見更好的自己!

晨曦熠熠中,一輛歐馬可S1輕盈版快...

-

羊奶粉市場飛速增長,歐鉑佳為國產羊奶發力

羊奶粉,一個逐漸被消費者熟知的產...

羊奶粉市場飛速增長,歐鉑佳為國產羊奶發力

羊奶粉,一個逐漸被消費者熟知的產...

-

新發現!科學家揭示常綠闊葉林的起源與演化

在中國科學院B類先導專項的資助下...

新發現!科學家揭示常綠闊葉林的起源與演化

在中國科學院B類先導專項的資助下...

-

ICL植入徑向可獲理想“拱高” 找到ICL近視手術最佳位置“密鑰”

近日,復旦大學附屬眼耳鼻喉科醫院...

ICL植入徑向可獲理想“拱高” 找到ICL近視手術最佳位置“密鑰”

近日,復旦大學附屬眼耳鼻喉科醫院...

-

千公里距離!“墨子號”量子實驗衛星首次實現量子態傳輸

記者從中國科學技術大學獲悉,該校...

千公里距離!“墨子號”量子實驗衛星首次實現量子態傳輸

記者從中國科學技術大學獲悉,該校...

-

一人一車十余年 圖雅諾郵政車陪他走遍“長征郵路”

在當地人心中,他是親切的溫暖信使...

一人一車十余年 圖雅諾郵政車陪他走遍“長征郵路”

在當地人心中,他是親切的溫暖信使...

-

云南氣溫起伏較大 民眾需關注天氣變化及時增添衣物

5日進入立夏,但云南省大部地區并...

云南氣溫起伏較大 民眾需關注天氣變化及時增添衣物

5日進入立夏,但云南省大部地區并...

-

挖掘消費潛力!福建出臺八舉措促進商務領域消費提質擴容

記者從省商務廳獲悉,為進一步激發...

挖掘消費潛力!福建出臺八舉措促進商務領域消費提質擴容

記者從省商務廳獲悉,為進一步激發...

-

全力以“復” 開足馬力跑出企業發展“加速度”

走進晉江市達勝紡織實業有限公司生...

全力以“復” 開足馬力跑出企業發展“加速度”

走進晉江市達勝紡織實業有限公司生...

-

全力以“復” 開足馬力跑出企業發展“加速度”

走進晉江市達勝紡織實業有限公司生...

全力以“復” 開足馬力跑出企業發展“加速度”

走進晉江市達勝紡織實業有限公司生...

-

福建晉江天氣突然“翻臉”了 降水將“霸屏”

昨天,云淡風輕的好天氣繼續光臨晉...

福建晉江天氣突然“翻臉”了 降水將“霸屏”

昨天,云淡風輕的好天氣繼續光臨晉...

-

伊拉克黃沙漫天 數百人因呼吸道問題就醫

一場沙塵暴5日席卷伊拉克全國多地...

伊拉克黃沙漫天 數百人因呼吸道問題就醫

一場沙塵暴5日席卷伊拉克全國多地...

文章排行

最新圖文

-

最古老冷泉碳酸鹽巖揭示“雪球地球”大冰期后海洋硫酸根濃度

南京大學國際同位素效應研究中心教...

最古老冷泉碳酸鹽巖揭示“雪球地球”大冰期后海洋硫酸根濃度

南京大學國際同位素效應研究中心教...

-

科研人員使用三代測序數據構建高質量水稻泛基因組

近日,中國農業科學院作物科學研究...

科研人員使用三代測序數據構建高質量水稻泛基因組

近日,中國農業科學院作物科學研究...

-

首個同位素束流裝置正式投入使用 “身價”9.42億美元

據美國稀有同位素束流裝置(FRIB)網...

首個同位素束流裝置正式投入使用 “身價”9.42億美元

據美國稀有同位素束流裝置(FRIB)網...

-

長龍山電站5號機組試運行 額定轉速600轉每分鐘

記者從三峽集團獲悉,5月4日22時,...

長龍山電站5號機組試運行 額定轉速600轉每分鐘

記者從三峽集團獲悉,5月4日22時,...